魏巍、韩思忆、陈劲:零工经济中平台企业的民主管理 ——基于公地理论的再思考

摘要

数字经济的普及和新业态的出现使零工劳动者群体进一步壮大,而算法技术的出现直接为平台创造了巨大收益。算法的不断升级和迭代在创造信息资源的同时,也催生出很多权益保障缺失问题。如何实现平台数字资源的合理治理,并保障零工劳动者合法权益成为当下发展的重要问题。公地理论中的自组织治理模式为此提供了新的理论视角,重视零工劳动者的参与和管理意识,以“第三方组织者”的身份参与平台治理,能更好地维护自身权益。本文基于公地理论,考察数字经济情境下平台企业如何通过独特的民主管理方式提高零工劳动者的参与意识,在保障其劳动权益的同时实现有效的平台治理。

关键词:零工经济 民主管理 公地理论 自组织 平台治理

作者简介

魏巍

博士

北京物资学院商学院教授、博士生导师

韩思忆

北京物资学院商学院硕士研究生

陈劲

中国管理科学学会副会长

清华大学经济管理学院教授

清华大学技术创新研究中心主任

《管理》2023年第1期收录博士、北京物资学院商学院教授、博士生导师魏巍,北京物资学院商学院硕士研究生韩思忆,中国管理科学学会副会长、清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心主任陈劲的《零工经济中平台企业的民主管理 ——基于公地理论的再思考》。本文提出了基于公地理论,通过剖析“鞍钢宪法”蕴含的企业民主管理思想。以下为《零工经济中平台企业的民主管理 ——基于公地理论的再思考》全文:

零工经济中平台企业的民主管理

——基于公地理论的再思考

一、引言

随着互联网的发展和平台经济的崛起,以灵活自由为特征的新就业形态蓬勃发展,零工经济(gig economy)随之出现并迅速发展。2020年我国《政府工作报告》中首次明确强调“我国包括零工在内的灵活就业人员数以亿计”。①以互联网为依托的平台也不断涌现,为劳动供需双方提供了线上平台,能够实现人力资源的快速匹配,提高了交易效率。随着平台数量的激增,提高劳动者的平台黏性和稳定性成为平台获利的根基。平台利用算法进行任务的分配和评价,算法鸿沟导致零工劳动者无从得知算法规则和算法合理性,缺乏话语权和参与感。加之新就业形态的特殊性,零工劳动者在工作中掌握一定的自主权,且不完全依赖于平台提供的生产资料,因此两者间劳动的人身和组织从属性有所弱化(胡磊,2020),劳动关系判断困难导致现行社会保障和职业伤害保障难以覆盖零工劳动者,权益保障问题严重。鉴于此,一些零工劳动者如外卖员群体和网约车司机群体会自发地组成小团体,进行信息的共享和选择,有时还会为了规避算法的监管采取其他积极或消极的行为(孙萍,2019)。鉴于此,零工经济中平台企业的民主管理是提升零工劳动者工作满意度和幸福感的重要路径,如就任务分配、薪酬和任务评价等与零工劳动者自身息息相关的内容进行充分的协商,提高其管理参与度,提升平台的治理效率。

新中国成立以来,我国在各个领域的发展中都积极提倡并实施民主管理,如建立人民代表大会制度给予公民参与国家治理的权利,建立独具中国特色的信访、座谈会、听证会和各种征询会制度,为公民提供多样化的参与国家治理的渠道(刘建军和张远,2021);职工代表大会的出现给予了员工参与企业管理的权利,互联网的发展催生了网络民主管理,公民可通过互联网平台参与社会公共事务等(李明德和李萌,2021)。各种各样的民主管理概念与形式不断涌现,公民的主人翁意识也不断增强。曾经在国有企业中占主导地位的民主管理制度已经扩展到国内所有企业(Huang,2022),同时也涉及多个领域。公地理论是埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)提出的公共事物治理之道,其指出外部强加的结构化治理机制并非公地治理的有效手段,往往需要实现公地自身的治理(奥斯特罗姆,2000)。由于平台的信息资源较为复杂多样,参与主体多元化,并且具有与传统公地资源不同的权属方式及使用方式,仅仅凭借外界的干预与强制将无法实现对平台的有效治理。

平台作为多方参与和交流的媒介,其产生的数字信息资源是新时代背景下独特的“公共资源”,参与者均可不限时间和地点地获取相关信息,导致信息面临泄露风险,因此如何进行新型“公共资源”的治理至关重要。奥斯特罗姆在其代表作《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》(Governing The Commons :The Evolution of Institutions for Collective Action )中综合以往治理理论和模式,提出了第三种治理模式——社区或自组织治理,该模式不同于以往以政府或市场为主责方的管理,而是重视资源使用者的力量,强调信任和互相监督,政府或外部力量发挥基本的监管作用(奥斯特罗姆,2000)18,69-75,为目前平台治理提供了新的理论视角。该模式强调资源使用者的广泛参与和管理,而零工劳动者作为平台一大群体,关注他们的参与意愿和管理非常有必要。传统企业的劳动者以工会或职代会等形式参与到企业管理中,而平台企业的特殊性使其要创新参与形式和内容,在保障零工劳动者权益的同时,能够获得更多有益于平台治理的意见和能量,促进劳动者权益保障和平台健康发展。

①2020年《政府工作报告》,https://www.gov.cn/zhuanti/2020lhzfgzbg/,2020-05-22。

二、公地理论与企业民主管理

(一)公地理论

公地理论是由奥斯特罗姆提出的,是关于公共资源治理的经济理论。该理论认为公地是通过集体性组织对某些特定资源的生产、分配和发展进行制度化的一种环境(许洁和王子娴,2022)。长期以来,公共资源的管理都是国家和政府关注的重要问题,传统公共资源具备“物质化”特点,如水资源、土地资源、海洋资源和矿产资源等,主要有政府强权管理和市场调配管理两种方式,外部力量作为主责方进行管理。奥斯特罗姆则认为外部管理并不是唯一方案,资源占用者的群体力量应该被重视起来,因此她创造性地提出了第三种治理模式。

对于公共资源的管理,传统治理模式认为个体会为了自身利益对资源进行过度的开发和使用,造成不良后果,只有通过“局外人”(如市场或政府)的管制才能实现资源合理开发和使用。奥斯特罗姆并不赞同完全“公共”或“私有”的管理模式,认为两者是相互啮合和相互依存的,因此她提出了第三种治理模式,强调重视资源占用者群体的集体力量和自我管理能力(奥斯特罗姆,2000)31。

当无管理制度或规则,并且多数人共同享用某种稀缺资源时,个体会为了实现自身的更大利益,无节制地开发和使用资源,最终导致环境的退化,即出现“公地悲剧”现象(Hardin,2009)。该现象的出现表明了个体的“自利性”,对公共资源的使用需要外部管理力量和手段。而奥尔森所提出的“集体行动的逻辑”则表明理性的、追求自身利益的个人不会为实现共同的或集体的利益去采取行动(Olson,1965)。也就是说,只要一个人没有被排除在共享利益的系统之外,就会出现“搭便车”现象,最终导致不良结局。因此,如何调动个体积极性,增强集体的行动动机也是管理的焦点。

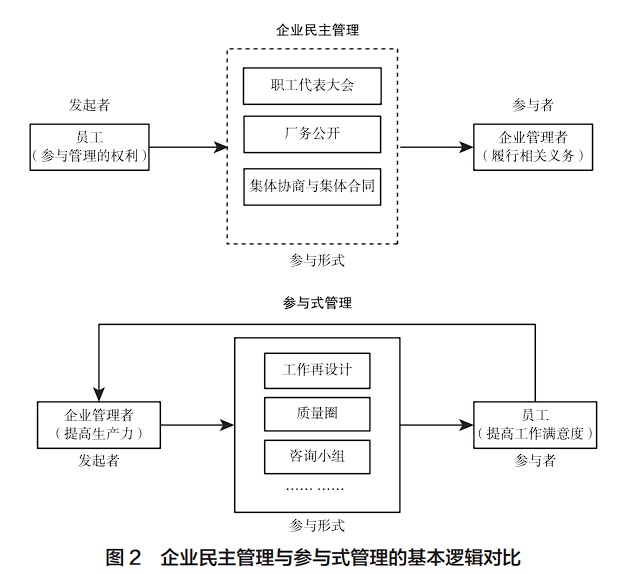

为了实现集体或合作行动,在传统治理模式中,企业或国家作为局外人制定并提供规则,同时对违反规则的惩罚机制做出可信承诺,单独承担管理风险并获得产生的所有剩余。传统治理模式也指出面对集体行动的问题时,新制度的供给、可信承诺和相互监督是需要解决的三个重要问题。首先,即便回报是对等的,制度的引入会有利于每个人的境况,但理性人寻求的是免费确保自身利益,那么制度的供给就有可能失败(Bates,1988)。此时,个体之间的信任和集体观念成为制度供给成功的突破点。其次,可信的承诺是第二个重要问题,占用者为了自身利益的最大化,往往会做出违反规则的行为,外部监管和强制是通常的解决方法,自组织模式如何在无外部力量的辅助下实现承诺是关键所在。最后,相互监督是可信承诺实现的前提,组织内部互相对规则的遵守情况进行监督,承诺会更加可信,进而实现新制度的供给。因此,自组织治理模式的形成和执行要从解决这三个相互制约又互相促进的问题开始,才能实现对所拥有的公共资源的有效治理,追求集体行动下可实现的“最优解”。

公共资源占用者面临资源的占用和提供两个问题(Gardner etal.,1990)。资源占用与流量配置相关,需要对固定的且时间独立的资源进行配置,进而降低存在的不确定性和矛盾;资源的提供考虑的则是存量方面,需要分析对资源进行集中投资的时间特征和所产生的效益特征。以往,大多数关于公共资源问题和集体行动问题的分析主要集中在单一层面(Kiser and Ostrom,1982),资源的占用和提供问题在操作层次上发生,其前提是假定规则和技术是已知且不变的,但现实是技术和规则是不断变化的。因此,对于公共资源的管理问题要从多个层面进行分析。

奥斯特罗姆提出了规则问题分析的三层次——操作选择层次、集体选择层次和宪法选择层次,认为较低层次的分析会受到较高层次分析的影响,操作选择的规则会受到集体选择的影响和制约,根据集体选择进行制定,而集体选择又会进一步受到宪法选择的影响,要依据宪法选择层次的规则进行制定(奥斯特罗姆,2000)81-88。因此,具备自主组织和治理的群体同时要涉及操作的、集体的和宪法的选择领域,要有一定的能力和认识。在不同层次的分析中,均要考虑整个层次框架的变动,同时考虑好将哪些群体纳入情境,在将信息的可获得性、控制权的高低和环境因素等必要信息摸清后,就可以选择一个可行的博弈模型,进而进行管理。

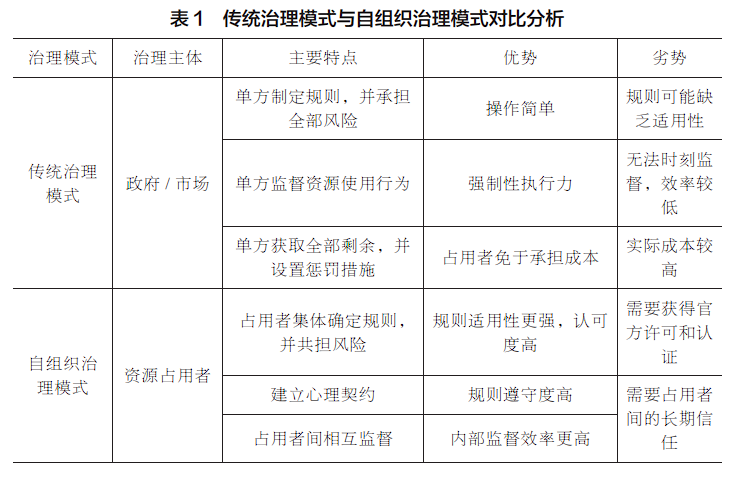

在现有的管理模式中,外部力量的存在是必需的,因为群体内部存在缺乏信任或规则不合理等问题,但通过对多项公共资源治理成功案例的分析,奥斯特罗姆发现,多个社群建立共同的规则后,会选出内部“督察员”或“监管员”,对违反规则的个体进行处罚,且具备良好的效果。与传统治理模式不同,自组织治理模式中的规则是不断变化的,以适应不同的时期和资源情况(两者在治理模式与特点上的对比见表1)。通过剖析多项成功案例,奥斯特罗姆总结了八项设计原则:清晰界定边界、使占用和供应规则与当地条件保持一致、集体选择的安排、监督、分级制裁、冲突解决机制、对组织权的最低限度的认可、分权制企业。这些设计原则有助于说明这些制度在维持公共资源、保障占用者群体世代遵守所使用的规则中的成功原因(奥斯特罗姆,2000)144。

公地理论表明社区群体有进行价值创造的巨大潜力,可以调整 规则适应不同环境( Vazquez and Gonzalez, 2015 ),打破了只有通过政府或市场主体才能进行资源治理的传统治理理念。奥斯特罗姆进一步指出,该模式下外部力量的介入主要是对自组织规则制定和执行过程的监督等,起到基本的监管作用;同时,公共资源治理过程中的制度和规则并非一成不变,通常资源占用者会设计多种操作规则,以便在外部环境或者制度变化时,能够随时修改其规则,在不同环境下保证制度的有效性。制度的可变性也体现了自组织治理模式的可行性和有效性,不同于以往传统单方负责的情况,规则全由负责方制定,而且很长一段时间内不会变化,因此自组织治理模式的形成要对规则和资源有充分的了解(奥斯特罗姆,2000)39-40,94。

综上,基于奥斯特罗姆的理论思想,通过与传统治理模式的对比分析,本文绘制了自组织治理模式图(见图1),为零工经济中的平台企业开展民主管理提供了实践指导。

(二)企业民主管理

对于企业民主管理的研究可以追溯到韦布夫妇所提出的“产业民主理论”,其主张劳工运动不仅要有政治方向,还要有经济方向,并将产业民主看作民主运动的一个阶段——生产民主,通过产业民主使工人能够参与企业工作的经营与管理(Webb and Webb, 1897)。常凯(2005)在《劳动关系学》一书中将工人参与定义为“企业或其他组织中的普通员工依据一定的规定与制度,通过一定的组织形式,直接或间接地参与管理与决策的各种行为的总称”。企业民主管理作为一种管理模式,其核心就在于民主和参与,也集中体现了以人为本的管理思想。威廉姆森的契约经济理论主要目的是充分识别在契约过程中潜在的冲突因素,并选择合理的契约关系治理的结构,以期降低交易成本,促进双方的合作,最终实现共赢(威廉姆森,2020)。将该理论放在劳动关系领域来看,即通过对企业和员工签订的劳动合同与期限的研究来实现合作,现代契约理论认为雇主和雇员的关系是一种委托-代理关系,而劳动合同期限的长短对能否实现劳资合作有着重要影响。

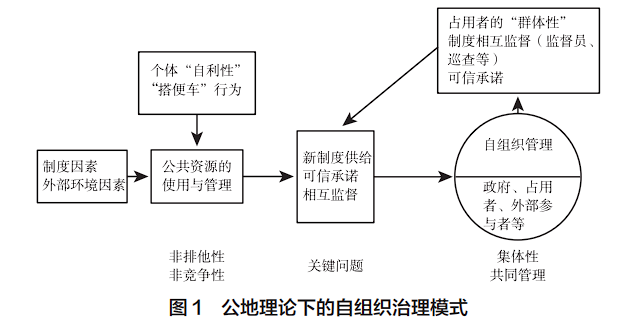

企业民主管理作为职工维护权益和自我管理的一种渠道和方式,是公地理论自组织治理模式的代表,主要有职工代表大会、厂务公开和集体协商与集体合同等制度形式。职工为了保障劳动权益组成团体,主动要求参与企业的规则制定、薪酬分配和考核流程等,企业也会将工作制度、经营信息和管理信息等披露公开,重视职工个人利益,实现个体和组织的“共生共荣”。企业民主管理中所蕴含的管理思想与西方学者所提出的参与式管理有着相通的理念,参与式管理强调员工通过参与到企业生产管理过程来提高自身生产力,助力企业长期发展。企业民主管理与参与式管理的基本逻辑对比见图2。

马克思认为,在资本主义发展初期或者萌芽阶段,劳动对资本的表现是形式从属,而在资本主义成熟时期,由于大机器、科技等的出现和使用,劳动对资本从开始的形式从属转变为实际从属(韩喜平和徐景一,2012)。马克思指出,“资本发展成为一种强制关系,迫使工人阶级超出自身生活需要的狭隘范围而从事更多的劳动。作为他人辛勤劳动的制造者,作为剩余劳动的榨取者和劳动力的剥削者,资本在精力、贪婪和效率方面,远远超过了以往一切以直接强制劳动为基础的生产制度”(马克思,2004a)359。这种强制性的关系所产生的结果就是工人对资本的反抗,并且随着经济的发展愈加强烈。马克思在深刻剖析了资本与劳动之间的冲突后,提出了两者存在合作的可能性,并指出“不论生产的社会的形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是,二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产,它们就必须结合起来”(马克思,2004b)44,资本和劳动两者是不可分割的,它们必须结合起来才能创造价值。而马克思的劳动关系理论也为当时西方国家构建和谐劳动关系提供了新的思路。

三、“鞍钢宪法”:中国特色“公地理论”视角下的企业民主管理实践

(一)“鞍钢宪法”的历史背景及核心要义

“鞍钢宪法”是中华人民共和国成立后社会主义经济建设思想在当时企业管理中的体现,其所包含的各种管理形式和制度安排不仅体现了关于人的自由与解放的思想,更是后福特制的理论和实践依据(胡国栋和韵江,2011)。新中国成立后,鞍钢陆续建立了各项规章制度,生产经营也基本得到恢复和发展。1953年,鞍钢的企业管理开始走向专业化,制定了经济核算、技术管理和班组管理等多项制度,但并未出现效果显著的管理经验(杨继国和魏鑫珂,2014)。三大改造完成后,中国工业企业的分类主要有三种,而鞍钢属于“一五计划”苏联援建的156家企业之一,因此其管理思想和制度受到“马钢宪法”影响较多。“马钢宪法”“一长制”中所包含的个人负责制和规范化的管理思想在使用伊始确实体现出一定的合理性,但随着企业的不断发展,其与中国本土的不适应性逐渐凸显出来,加之20世纪50年代我国在社会主义建设的问题上已经明确显现本土化趋势(张申,2018),因此,探索中国本土化的企业管理制度和思想成为重要问题。

1960年,鞍钢将《鞍山市委关于工业战线上的技术革新和技术革命运动开展情况的报告》上报中央,报告中将推行的新的企业民主思想主要总结为以下五点。(1)必须不断进行思想革命,坚持政治挂帅,破除迷信,解放思想。(2)放手发动群众,一切经过试验。落实这一点的具体方式就是搞“大宣传、大动员、大总结、大检查、大评比与大展览”。(3)全面规划,狠抓生产实践。这主要是指在生产的关键或攻坚环节,鞍钢采取党委书记挂帅,工人、技术人员以及设计院、钢铁学院、中央实验室等单位相集中方式,通过“大鸣、大放、大辩论”,统一思想,解决难题。(4)自力更生和大协作相结合。(5)开展技术革命和大搞技术表演比赛相结合。毛泽东对该报告作出批示,高度评价鞍钢经验,将鞍钢经验蕴含的原则称为“鞍钢宪法”。“鞍钢宪法”是我国泛在管理实践的先驱,它探索了一条社会主义企业的管理路径,与苏联同期提出的“马钢宪法”形成鲜明对比。“鞍钢宪法”是工人民主管理的实践体现,主张让工人参与到管理中来,这种以人为本的管理思想对新情景下开展民主管理具有重要的指导意义。

“鞍钢宪法”是新中国成立后社会主义经济建设和政治改革思想在企业管理实践中的充分体现(胡国栋和王晓杰,2016),包含丰富的管理思想和内容。有学者将其归纳为三个部分的内容:一是企业的指导思想——政治挂帅、技术革命;二是企业的领导体制——党委领导下的厂长负责制;三是企业的管理原则——“两参一改三结合”(戴茂林,1998)。“鞍钢宪法”的核心是“两参一改三结合”,即“工人参加管理,干部参加劳动,改革不合理的规章制度,工人、干部、技术人员三结合”,对基层人员充分授权,激发员工的积极性和主动性,并强调团队合作。在当时,“鞍钢宪法”还有一些组织与制度上的管理安排,如职工代表大会、一条龙协作赛、技术表演竞赛和三结合小组等,体现了组织工作的多样化形式(胡国栋和王晓杰,2016)。在“鞍钢宪法”的指导下,鞍钢基层职工参与管理的主动性大幅提升,参加技术革新和技术革命的群体十分广泛,取得良好绩效,鞍钢年钢产量逼近700万吨,此后将近30年再无重大突破。“鞍钢宪法”相对于苏联的“马钢宪法”,其最大优势在于体现工人及知识分子对企业管理权的需求,调动员工的工作积极性,激发员工的工作热情与工作活力,从而体现对人的价值的肯定,这在当时极为宝贵。

(二)“鞍钢宪法”中的民主管理精髓

“鞍钢宪法”不仅蕴含着企业管理理念,更涉及关于人的自由与解放的社会主义根本问题与核心价值,其理论本质是职工当家作主,是“人民当家作主”的社会主义政权本质在国有企业经济中的体现(胡国栋和王晓杰,2016)。“鞍钢宪法”中的“两参一改三结合”思想所批判的是整个资本主义经济体系及资本雇佣劳动的剥削逻辑,也是政治解放在经济领域的核心体现,强调阶级的对立与解放(胡国栋和韵江,2011),关注个体的自我主宰和管理。“鞍钢宪法”将工人看作管理的主体而非被控制的对象,这充分体现了公地理论的核心思想,发挥基层人员的管理能力,鼓励其参与到企业的各项管理中来。第一,“工人参加管理,干部参加劳动”这一实践思想消解了两大群体间的对立情绪,同时也模糊了管理者和被管理者之间的边界,消解了管理者在企业的中心地位和绝对控制权,转向一种去中心化、更加民主的管理模式;第二,“鞍钢宪法”中的职工代表大会是“工人参加管理”的重要制度体验,通过职代会工人不仅可以监督决策者的行为是否合理,同时可以参与到企业的日常管理中来,拥有参与管理的权利和自由,为企业管理提供经验和智慧;第三,“三定一项”的制度安排帮助干部参与到劳动过程中,同时受工人群体的监督,避免了管理者的绝对地位(胡国栋和韵江,2011)。

“鞍钢宪法”除了体现工人和管理者平等的地位和话语权,还体现了员工自我创新管理的思想。“鞍钢宪法”中的“一改”指对企业一切不合理安排进行重新修改与确立,工人的积极性被进一步激发,这一过程中的创新即员工的自主创新。“鞍钢宪法”中的“三结合”指干部、技术人员和工人在生产管理与创新中互相合作,体现的是集体协作精神。在这种情况下,多个部门人员进行协作,实现了信息的共享,打破了管理和沟通的壁垒,提升了管理效率,同时小组中的每个成员均可做出对组织有利的行为,提高了整体的环境适应能力(胡国栋和韵江,2011)。“鞍钢宪法”不仅关注工人平等地参与企业管理,而且关注群体内部的协作和关系构建,形成更加稳固的协作关系,有利于组织或企业的长期发展。“鞍钢宪法”中的制度规则不仅提高了工人的介入感,而且也为工作的顺利展开提供了帮助,充分的参与能够减少工作过程中管理层与工人们的矛盾和冲突,有助于管理中的沟通协作。总之,在这种企业管理制度规则下,工人不再是被操控的“工作木偶”,而是拥有一定发言权和参与度的“自由人”,充分体现了企业民主管理思想。

“鞍钢宪法”充分体现了公地理论的重要思想,关注工人群体的自我管理能力,让工人参与到企业各项规章制度的制定、各项决策的颁布和各项工作流程等中,发挥其积极参与管理的意识和能力。公地理论的自组织治理模式强调的是资源占用者的自我参与和管理,由于政治文化背景的差异,其在我国并不是完全的自治,而是强调重视员工的参与,这正是企业民主管理思想的体现。“鞍钢宪法”重视工人集体力量,实现工人和企业的共赢。尽管“鞍钢宪法”具有时代限制,但“鞍钢宪法”的尝试体现了我国企业在家国情怀的激励下,在变革、创新管理模式方面的探索与尝试,其敢为人先的精神和市场化的导向,在我国企业管理史上留下浓墨重彩的一笔,其丰富的时代内涵亦是我国宝贵的精神财富。“鞍钢宪法”满足了工人和知识分子的需求,肯定了人的价值,授权于基层人员,极大地提高了工人的积极性,充分体现了工人和合作的力量。

四、公地理论下的零工平台治理实践思

(一)公地理论下平台特征初探

所谓“公地”,是指具有非竞争性、非排他性的公共资源聚集的地方,其中每位成员都享有对公共资源的使用权,同时无法阻止其他人使用公共资源(奥斯特罗姆,2000)52-54,进一步讲,公地理论治理模式是一种制度化的社区实践和治理模式,与非公地理论治理模式的区别为是否存在成员之间制度化的资源共享机制(Potts,2019;Frischmann,2012;Madisonetal.,2010)。传统治理模式中以政府或市场为主导并非唯一方案,自组织治理模式会带来不一样的结果(奥斯特罗姆,2000)30-37。在信奉“公地自由”和无节制、无管理制度的背景下,当许多人共同使用一种稀缺资源时,每个人会追求自身的最佳利益,最终出现环境的退化,即“公地悲剧”(Hardin,2009)。而随着数字信息技术的发展,虽然有些公地如信息公地仍然具有排他性,但是数字技术的应用打破了公地的限用性,可以实现对公共资源的最大化利用,进而实现“公地喜剧”(Rose,1986;陈劲和李佳雪,2022)。

数字平台作为零工经济中连接零工劳动者和消费者的桥梁,是信息资源的聚集地之一。算法作为平台背后实际的“操控者”,可获取消费者和劳动者的多项信息,且能通过理性计算做出对平台有益的决策,其信息是不断变化的。平台所构建的数字信息站不受时空限制,多方主体均可进行部分资源的查询与使用,信息也可进行计算和优化,进而丰富了信息公地的内容。公地理论治理模式同样为平台的治理提供了新视角,可实现平台数字资源的创新治理和劳动权益的有力保障。

(二)零工经济中的数字劳动和平台治理

数字经济和互联网的普及催生了新业态和新就业形态。零工经济是舶来品,随着数字技术的飞速发展,以互联网为联结的零工经济开始崛起,并从维基百科、开源软件等领域逐渐向外扩展,是一种以“大众生产”为特点的新模式(贾开,2021)。P2P交易平台的出现改变了传统的线下交易形式(莫怡青和李力行,2022),各种以互联网为依托的工作平台的出现使劳动者可以实现在线工作、自主选择工作形式,既不用像传统方式那样依赖固定的雇主进行全职工作,也不用像独立承包商一样去注册公司并承担一定的风险,其独有的灵活性为零工经济的未来发展提供了条件。有学者将其称为“线上零工工作”,包括数据录入、专业服务、软件开发、创意和多媒体等在线工作(Kssi and Lehdonvirta,2018)。零工经济是指以网络平台为主要媒介,企业将碎片化的工作任务散播出去,单一劳动个体可以选择临时工作或者同时进行多个项目,根据人力资本关系固定的差异化来规划自己的职业(郑祁和杨伟国,2019)。一方面,人们可以通过这种“在线式”的按需工作快速得到商品或服务;另一方面,平台算法技术的发展对供需双方都产生了新的影响。可见,零工经济即利用互联网和数字技术实现快速匹配劳动供需方的一种新模式。

平台利用算法技术一方面获得了巨大收益和多种数字资源,另一方面加强了对零工劳动者的“控制”,将劳动者视为其扩大收益的“利刃”,并把他们排斥在平台管理之外。数字劳动的特殊性让零工劳动者缺乏参与平台管理的机制和渠道,也无法通过申诉和内部协调等形式来解决工作问题。有学者指出,平台用工的灵活性提升了零工劳动者的工作自由度,且降低了零工劳动者对平台组织和资产投入的依赖,其与平台的人身与组织从属性被弱化(胡磊,2020),进而使劳动关系认定较为困难。谢鹏鑫等(2022)指出,现行的社会保险权利与劳动关系挂钩,而目前学术界尚未对新就业形态劳动者的劳动关系达成共识,且其并未与平台签订相应的劳动合同,无法获得社会保障,进而面临较大的劳动风险。基于此,对于该问题的解决也多是从制度角度出发的,有学者指出,政府应该加快零工经济领域中的制度创新,制定行业法律法规,同时企业要主动规范平台管理机制,零工劳动者也要进一步增强其维权意识(潘旦,2022)。完善法律法规可以在“终点”保障零工劳动者的权益,具有法律效力,是一个“结果项”,我们在保证结果的同时,也要重视零工劳动者的“过程参与”。

零工劳动者作为平台多类群体之一,在为平台工作的同时也共享着数字资源,而目前平台掌握绝对的管理权。公地理论为平台的治理提供了新的模式,即多方参与的协同治理模式,鼓励零工劳动者参与到平台的规则制定、算法迭代以及资源管理等过程中,充分重视其个体发展和意见,保障其合法权益,为平台实现有效治理和保障零工劳动者权益两方面的共赢共荣提供了可能。

五、零工平台企业民主管理实践——以美团为例

(一)美团简介

美团是一家科技零售公司,自2010年3月成立以来,美团持续推动服务零售和商品零售在需求侧和供给侧的数字化升级,和广大合作伙伴一起努力为消费者提供品质服务。2018年9月20日,美团在港交所挂牌上市。美团始终以客户为中心,不断加大在新技术上的研发投入。美团致力于和大家一起努力,更好地承担社会责任,创造更多社会价值。2023年5月,美团正式在中国香港推出全新外卖平台KeeTa。美团在发展中一直积极承担企业社会责任,从多角度为平台劳动者提供各项保障,提升其工作体验,加强其物质保障,营造良好的平台工作氛围,在保障零工劳动者权益和参与平台管理方面做了许多有意义的探索。

(二)美团企业民主管理实践

1.职业发展与保障

美团对骑手的职业发展比较重视,同时开设了多个培训中心,提供不同的技能培训,以期满足平台从业者的学习和技能认证的需求,形成了数字化人才的培养机制,助力生活服务行业的发展和人才培养工作。截至2022年底,美团拥有超过2000位生活服务业讲师,开设了9800门课程,学员人数达5439万人,共有近6000位新职业从业者获得专业人才认证。②

除了提供职业培训和技能学习课程,美团还与商业保险公司合作开发了符合骑手工作生活特点的商业保险,并实现了100%的覆盖。为了提高理赔的效率,美团启动了骑手直配项目,能够直接在骑手App上进行一键自助理赔,真正发挥了商业保险的实际价值和应有效果。2022年,美团按照国家统一工作部署,配合相关部门,在一些省市开展了职业伤害保障的试点工作。同时,美团持续完善第三者责任险等商业保险保障,持续迭代完善商业保险和理赔流程,为骑手带来更好的工作安全保障。

美团从物质保障和职业发展等多方面关注骑手群体,通过提供技能学习机会,提高骑手工作能力,增强骑手平台黏性,提升其归属感和职业认同感,在保障骑手权益方面做出了有效的实践和探索。美团的多项举措与公地理论中的观点相契合,强调关注基层群体的力量和作用,并将个体行动转化为集体行动。以往骑手留在平台工作主要是基于新业态的自由灵活性,而如今平台的有益发展和保障则成为骑手留在平台工作的主要原因,这对提升骑手的能力起到了积极作用,未来他们在平台治理中也会起到重要作用。

2.“新业态工会”与民主参与

2021年,美团在上海和北京相继成立了工会,召开了第一届工会会员代表大会第一次全体会议,制定并下发了入会办法。2022年9月,美团(北京)工会举办了“骑手恳谈会”,会上骑手代表讲述了工作中遇到的困难和问题,企业方对其进行回应和解答,形成了《美团(北京)骑手恳谈会会议纪要》。纪要包括20条具体措施,如完善与骑手的常态化协调机制、搭建骑手平台和优化算法等,此举为骑手开辟了沟通渠道,真正保障了其权益。为了让骑手畅通有效地表达诉求,美团于2022年进行了“骑手恳谈会”“申诉机制”“产品体验官”等多种尝试,此外还开通了骑手权益保障专线“10101777”,受理对劳动安全、保险保障和用工合规等方面的问询和投诉,为骑手提供保护其合法权益的渠道和方式。

公地理论强调基层员工的自组织模式,重点是参与到公共资源的治理中来,传统企业的民主管理形式就是其典型体现,如职代会和工会等组织,都是基层员工参与企业管理的形式和载体,使基层员工可以从本群体角度出发,更好地为企业各项管理提供建议,有益于企业长久发展。“新业态工会”的建立就是新业态下的创新治理模式核心思想的体现,也是公地理论在零工经济领域的新体现。随着零工劳动者群体的壮大,平台的“非人性化”管理问题越来越突出,平台也逐渐重视对零工群体的管理,通过借鉴以往的工会经验,建立“新业态工会”,将同平台的零工劳动者纳入其中,解决问题并满足其合理的诉求,极大地提高了平台关怀度,保障了零工劳动者的民主权利。平台主要采用召开会议并选取工会代表行使权力的形式,及时回应零工劳动者的诉求,解决其提出的问题,提升其工作满意度和投入度,从劳动者角度开展平台企业民主管理的工作。

3.算法协商

为了进一步提升骑手的工作体验,美团对算法进行了“温度”管理,从工作开始到结束进行全过程的保障。在骑手上线前,通过安全知识考查和与交警对接数据来提高骑手的安全意识,给予骑手充分的接单自由权,并用智能头盔和智能外卖柜来保障送单过程,建立免责机制,对受突发情况或者天气因素等客观条件的影响所产生的差评,系统将自动剔除,从全过程保障了骑手的工作权益。

除了开展相关的协商活动,美团进一步将劳动者纳入算法的制定,提高信息透明度。美团多次主动向社会公布骑手配送相关算法规则,从提升配送体验、合理分配订单、优化骑手评价规则等多维度积极推动“算法取中”。此外还向包括骑手、交警、专家在内的社会各界征集规则改进建议,在时间算法机制中融入“异常场景”因子,动态地调整配送时长。《2021年度美团骑手权益保障社会责任报告》中指出,美团继续优化算法规则,落实“算法取中”原则,并邀请骑手、外部专家等利益相关方探讨算法和调整细节,积极推动算法透明工作,同时也让骑手参与到算法管理中来。③

美团举行的骑手恳谈会和算法公开等多项活动均是平台企业民主管理的新实践,重视骑手乃至多方主体的作用,让他们一同参与到算法规则的制定和管理中来正是公地理论核心思想的体现。平台作为数字资源的聚集地,数字资源的虚拟性和多变性对传统治理模式提出了挑战,如何高效地管理数字资源极为重要。公地理论所提出的自组织治理模式提供了一个全新视角,将资源占用者纳入管理,发挥他们的积极作用;同理,数字资源的占用者是多方主体,而算法是数字资源产生和迭代的关键技术,将多方主体纳入算法制定和管理能够实现对数字资源的有效治理。零工劳动者作为平台的一分子,数量庞大,在工作中对算法使用的感受最直接也最真实,能够提出更加有效的建议和意见,促进算法的有益转化和管理。

综上,美团作为零工经济发展背景下的平台企业代表,其管理措施和制度凸显了以人为本的管理思想和发展理念,通过多样的形式和活动提升零工劳动者的工作体验和权益保障,重视零工劳动者的职业发展和生活。此外,美团还在积极探索新的活动形式和治理模式,以期更好地保障零工劳动者群体权益。美团通过创新平台资源治理的新形式,以公地理论为依托,在平台企业民主管理方面做出新的贡献。美团企业民主管理实践如表2所示。

②《美团2022企业社会责任报告》,https://www.doc88.com/p-50887537364230.html,第33页。

③《2021年度美团骑手权益保障社会责任报告》,https://www.doc88.com/p-81599413158003.html,第7 页。

六、结论与展望

随着零工劳动者群体的不断壮大和劳动权益保障问题的频发,平台的科学治理已成为关键问题。平台作为自由开放的数字资源“信息体”,其形成的信息公地与传统公地极其相似,个体可以随时不限次地查询和使用资源,因此在治理方式上同样可以借鉴。企业民主管理在数字领域的实践为自主治理模式的构建提供了经验,创建一套多方主体协同治理的框架是解决平台治理问题的关键所在。

(一)研究结论

新就业形态的出现重新塑造了整个劳动力市场,颠覆了以往的传统就业观念,“算法”的应用在带来便利性的同时也引发了“理性化”管理的弊端,因此如何更好地管理平台用工,实现人性化管理也成为当下研究热点。通过对以往文献的梳理,结合公地理论对企业民主管理的定义、国内发展沿革、研究现状以及零工平台中的实践进行综述后,可得到以下具体结论。

第一,借鉴公地理论对企业民主管理进行再思考。公地理论是对公共资源进行治理的经济理论,主要是指资源占用者通过自组织的形式签订协议,以一定的规则或制度对资源进行自主管理,强调个体的参与。平台作为一种新型数字资源,打破了时空限制,各方主体都可加入和参与,信息的不断迭代也产生了诸多问题,如何有效治理平台成为重要问题。公地理论的自组织治理模式提供了创新且可行的视角。企业民主管理是一种政治概念,是企业或组织中的员工根据企业的规定和制度,以一定的组织形式直接或间接参与企业管理的行为。职工代表大会作为企业民主管理的主要形式,是职工基于共同利益而组成的团体或组织。目前,平台型企业掌握着平台的主要资源和治理权,我们可借鉴公地理论和传统企业民主管理形式,对平台资源进行多方参与的自组织式治理,促进零工劳动者积极参与工会和职工代表大会等相关组织。另外,不同平台的自组织团体也可以实现信息的共享与管理,进而合理化“算法管理”,鼓励零工劳动者的“集体行动”,实现平台资源的有益管理。

第二,数字劳动领域企业民主管理要在和谐劳动关系建设中发挥更多的作用。传统劳动关系中资方和劳方愈加尖锐的冲突催生了劳资合作,即出现了工会、职工代表大会等帮助劳动者维护权益并参与企业管理的组织和形式,该做法在很大程度上缓和了劳资冲突,有研究表明员工对民主管理的效能感与组织承诺呈正相关,对创造和谐劳动关系具有潜在价值( Huang et al., 2016)。随着数字经济的兴起,企业民主管理的形式变得更加多样化、便捷化,但其重要作用仍在平台企业治理中得以显现,让零工劳动者体会到尊严和尊重。平台畅通沟通渠道、提供“暖心”服务、召开恳谈会、参与算法协商等做法对营造和谐劳动关系氛围大有裨益。

第三,公地理论下的平台治理是零工经济健康发展的保障。2022年国家发展和改革委员会等部门联合印发的《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》中提出要推动协同治理,加强社会监督,探索公众和第三方专业机构共同参与的监督机制。④公众和零工劳动者的参与能够有效实现多方共治的“共益”目标。平台企业民主管理一方面能够提升平台对劳动者权益的关注度,另一方面也能够以较低的成本实现资源的自组织治理,提高零工劳动者的参与和管理意识,推动零工经济健康发展。

(二)研究展望

公地理论为零工经济中的平台治理提供了新的治理模式,企业民主管理则为这种模式提供了实践方式和经验。公地视角下的企业民主管理更重视零工劳动者自组织团体的形成,符合零工劳动者崇尚自由的灵活的工作价值观,为平台治理提供了新思想和新路径。

1.关注企业民主管理对平台治理的积极作用

平台企业民主管理实践使零工劳动者能够在算法管理中保护自身劳动权益,也使其更加体面、有尊严和话语权,增强了自身的职业荣誉感。传统企业中工会和职工代表大会代表了广大职工的意愿,其各项制度的制定也更能促进职工和组织的共同发展,职工的自我管理意识有所提升,企业的各项管理也颇有成效。在作为多方主体交易媒介的平台中,零工劳动者群体处于“劣势”,算法的滥用使零工劳动者权益保障缺失。因此,未来的研究不仅要关注平台企业民主管理对零工群体权益保障的维护作用,还要通过这种自组织的方式实现平台的治理,打造人性化的工作场景,实现平台经济和劳动权益保障的协同发展。

2.公地理论下平台企业民主管理的实证研究

奥斯特罗姆在《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》一书中采用经济学中的博弈论模型,对哈定的“公地悲剧”和“囚徒困境”等理论进行了反驳,并强调现实中的公共资源和个体自我管理意识更为乐观(奥斯特罗姆,2000)30-41,因此自组织治理的方式有一定的现实意义。未来的研究可结合经济学理论,通过构建数字领域的博弈模型,考察协同治理和平台或政府单方治理的作用差异,为开展新型治理模式提供数据支撑,同时可关注数字领域平台企业民主管理对零工劳动者的工作意愿、工作幸福感以及收入等的具体影响,促进各方面平台企业民主管理工作的落实。

3.量化零工经济中企业民主管理的成效

传统企业民主管理通过员工的工作满意度、敬业度以及其他变量进行衡量,以此来考核企业民主管理的具体成效。而在零工经济中零工劳动者的就业意愿、工作价值观和职业期待都更加多元,导致量化困难。未来的研究应该一方面考察平台为保障企业民主管理所做的积极努力,另一方面选取对照组测量零工劳动者的实际感知,进而提高平台企业民主管理的落地实效,提升效率。

④《国家发展改革委等部门关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》,https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202201/t20220119_1312326_ext.html?eqid=ad81d7b200001a3600000002645cb1ea,2022-01-18。

*参考文献*

[1]埃莉诺·奥斯特罗姆.2000.公共事物的治理之道:集体行动制度的演进[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海三联书店.

OSTROM E.2000.Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action[M].YU X D, CHEN X D, Trans.Shanghai:Shanghai Joint Publishing.

[2]奥利弗·E.威廉姆森.2020.契约、治理与交易成本经济学[M].陈耿宣,译.北京:中国人民大学出版社.

WILLIAMSON O E.2020.Contract, Governance and Transaction Cost Economics[M].CHEN G X, Trans.Beijing: China Renmin University Press.

[3]常凯.2005.劳动关系学[M].北京:中国劳动社会保障出版社.

CHANG K.2005.Labor Relations[M].Beijing: China Labour & Social Security Publishing House.

[4]陈劲,李佳雪.2022.创新公地:后熊彼特创新范式的新探索[J].科学学与科学技术管理,43(8):3-18.

CHEN J, LI J X.2022.Innovation commons: a new exploration of post-Schumpeter innovation paradigm[J]. Science of Science and Management of S.&T., 43 (8): 3-18.

[5]戴茂林.1998.鞍钢宪法:毛泽东探索中国社会主义建设道路的重要一环[J].教学与研究,(9):44-48+64.

DAI M L.1998.The charter of the Anshan Iron and Steel Company: Mao Zedong’s important attempt to probe into Chinese way of socialist construction[J].Teaching and Research, (9): 44- 48+64.

[6]韩喜平,徐景一.2012.马克思劳资关系思想解析[J].当代经济研究,(8):1-5+92.

HAN X P, XU J Y.2012.Interpretation of Marx’s thought on labour-capital relations[J]. Contemporary Economic Research, (8): 1-5+92.

[7]胡国栋,王晓杰 .2016. 企业民主的缺失与重建:从“鞍钢宪法”到组织主人翁行为 [J]. 马 克思主义研究,(1):75-86.

HU G D, WANG X J.2016.The lack and reconstruction of enterprise democracy: from the “Angang Constitution” to the behavior of organizational owners[J].Studies on Marxism, (1): 75-86.

[8]胡国栋,韵江.2011.鞍钢宪法的后现代管理思想解读[J].财经科学,(12):54-62.

HU G D, YUN J.2011.The postmodern management thoughts of“ Anshan Steel Constitution”[J].Finance & Economics, (12): 54-62.

[9]胡磊.2020.平台经济下劳动过程控制权和劳动从属性的演化与制度因应[J].经济纵横,(2):36-44.

HU L.2020.Evolution and institutional response of labor process control right and labor subordination in platform economy[J].Economic Review Journal, (2): 36-44.

[10]贾开.2021.算法可以中立吗?——“零工经济”的新可能[J].文化纵横,(4):117-124+159.

JIA K.2021.Can algorithm be neutral? : Possibilities of the gig economy[J]. Beijing Cultural Review, (4): 117-124+159.

[11]李明德,李萌.2021.网络民主参与的伦理意义及实现路径研究[J].浙江工商大学学报,35(4):97-106.

LI M D, LI M.2021.Ethical significance and realization path of network democratic participation[J].Journal of Zhejiang Gongshang University, 35 (4): 97-106.

[12]刘建军,张远.2021.论全过程人民民主[J].社会政策研究,(4):95-106.

LIU J J, ZHANG Y.2021. On the people’s whole-process democracy[J].Social Policy Research, (4): 95-106.

[13]马克思.2004a.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社.

Marx.2004.Capital: Volume 1[M].Beijing: People’s Publishing House.pital: Volume 2[M].Beijing: People’s Publishing House.

[14]莫怡青,李力行.2022.零工经济对创业的影响——以外卖平台的兴起为例[J].管理世界,38(2):31-45.

MO Y Q, LI L X.2022.Gig economy and entrepreneurship: evidence from the entry of food delivery platforms[J].Journal of Management World, 38 (2): 31-45.

[15]潘旦.2022.互联网“零工经济”就业群体的劳动权益保障研究[J].浙江社会科学,(4):89-95+159.

PAN D.2022.Research on the protection of labor rights and interests of internet “gig economy” employment groups[J].Zhejiang Social Sciences, (4): 89-95+159.

[16]孙萍.2019“.算法逻辑”下的数字劳动:一项对平台经济下外卖送餐员的研究[J].思想战线,45(6):50-57.

SUN P.2019.Digital labor within the logic of algorithms: a study of food delivery workers in platform economy[J].Thinking, 45 (6): 50-57.

[17]谢鹏鑫,屈萌,冯娇娇,等.2022.新时代我国劳动关系的研究综述与展望:基于劳动关系主体的视角[J].中国人力资源开发,39(4):96-109.

XIE P X, QU M, FENG J J, et al.2022. Review and prospect of research on Chinese labor relations in the new era based on the perspective of the subject of labor relations[J].Human Resources Development of China, 39 (4): 96-109.

[18]许洁,王子娴.2022.公地理论视域下的中国科技期刊集群化发展研究[J].出版发行研究,(1):47-53.

XU J, WANG Z X.2022. Research on the clustering development of Chinese science and technology journals from the perspective of the theory of commons[J].Publishing Research, (1): 47-53.

[19]杨继国,魏鑫珂.2014.“鞍钢宪法”与现代企业“民主管理”[J].华东经济管理,28(8):1-7+200.

YANG J G, WEI X K.2014.“The Angang Constitution” and “the Democratic Management” in modern enterprises[J].East China Economic Management, 28 (8): 1-7+200.

[20]张申.2018.“鞍钢宪法”的管理思想:成因、机理与价值[J].上海经济研究,(5):118-128.

ZHANG S.2018.Management thought of the “Charter of the Anshan Iron and Steel Company”:origin, mechanism and its value[J].Shanghai Economic Review, (5): 118-128.

[21]郑祁,杨伟国.2019.零工经济前沿研究述评[J].中国人力资源开发,36(5):106-115.

ZHENG Q, YANG W G.2019.Review on the frontier research of the gig economy[J].Human Resources Development of China, 36 (5): 106-115.

[22]BATES R H.1988.Contra contractarianism: some reflections on the new institutionalism[J]. Politics & Society, 16 (2-3): 387-401.

[23]FRISCHMANN B M.2012.Infrastructure: The Social Value of Shared Resources[M].New York: Oxford University Press.

[24]GARDNER R, OSTROM E, WALKER J M.1990.The nature of common-pool resource problems[J].Rationality and Society, 2 (3): 335-358.

[25]HARDIN G.2009.The tragedy of the commons[J].Journal of Natural Resources Policy Research, 1 (3): 243-253.

[26]HUANG W, LI Y H, WANG S, et al.2016.Can “democratic management” improve labour relations in market-driven China?[J].Asia Pacific Journal of Human Resources, 54 (2): 230-257.

[27]HUANG W.2022.What sort of workplace democracy can democratic management achieve in China?[J]Industrial Relations Journal, 53 (6): 578-601.

[28]KISER L L, OSTROM E.1982.The three worlds of action: a metatheoretical synthesis of institutional approaches[M]//OSTROM E. Strategies of Political Inquiry. Beverly Hills: Sage:179-222.

[29]KSSI O, LEHDONVIRTA V.2018.Online labour index: measuring the online gig economy for policy and research[J].Technological Forecasting and Social Change, 137: 241-248.

[30]VAZQUEZ A M, GONZALEZ P A.2015.Knowledge economy and the commons[J].Review of Radical Political Economics, 48 (1): 140-157.

[31]MADISON M J, FRISCHMANN B M, STRANDBURG K J.2010.Reply: the complexity of commons[J].Cornell Law Review, 95 (4): 839-850.

[32]OLSON M.1965.The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

[33]OSTROM E, DIETZ T, DOLŠAK N, et al.2002.The Drama of the Commons[M].Washington, DC: National Academy Press.

[34]OSTROM E.1990.Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action[M].Cambridge, Mass: Cambridge University Press.

[35]OSTROM E.2010.Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems[J].American Economic Review, 100(3): 641-672.

[36]POTTS J.2019.Innovation Commons: The Origin of Economic Growth[M].Oxford: Oxford University Press.

[37]ROSE C.1986.The comedy of the commons: custom, commerce, and inherently public property[J].The University of Chicago Law Review, 53(3): 711-781.

[38]WEBB S, WEBB B.1897.Industrial Democracy[M].London: Longmans, Green, and Co..

Democratic Management of Platform Enterprises in the Gig Economy:Rethinking Based on Theory of Commons

Wei Wei Han Siyi Chen Jin

Abstract: The popularity of the digital economy and the emergence of new formats have further expanded the group of gig workers, and the emergence of algorithm technology has directly created huge benefits for the platform. The continuous upgrading and iteration of algorithms has not only created information resources, but also spawned many problems of lack of rights and interests, and how to achieve reasonable governance of platform digital resources and protect the legitimate rights and interests of gig workers has become an important issue in current development. The self-organized governance model in the commons theory provides a new theoretical perspective, attaches importance to the participation and management awareness of gig workers, participates in platform governance as a “third-party organizer”, and can better protect its own rights and interests. Based on the theory of commons, this paper examines how platform enterprises can improve the participation awareness of gig workers through unique democratic management methods, protect their labor rights and realize effective platform governance through the analysis of the democratic management ideas embodied in the constitution of “Angang Iron and Steel Corporation”, and take Meituan as a research example of democratic management of platform enterprises, in order to provide new theoretical direction and guiding significance for future platform governance.

Keywords: Gig Economy; Democratic Management; Theory of Commons; Self-organization; Platform Governance

京公网安备 11010802030833号

京公网安备 11010802030833号