易经与创新的关联

摘要:创新的道理包括典范转移、变与常、商业模式改变。这些道理在古书《易经》中已经有所阐述。那么《易经》的阐述与当代创新理论有什么异同呢?本文介绍《易经》与这三层创新道理的关系,藉由发挥古籍道理,提供当代创新者新的思维。

关键词:易经 创新 典范 商业模式

创新(innovation)是什么?根据《维基百科》,创新是提出解决问题的办法,以对顾客创造新的价值。新价值的创造包含:满足顾客新的需求、满足顾客不可言喻的需求、以新方式满足旧的顾客或是市场需求。完成创新可以运用不一样的、或是更有效的产品、流程、服务、科技、构想。创新不同于发明(invention):创新是指运用更好的并且是新鲜的构想或是方法,而发明是创造新构想或是新方法本身。创新也不同于更新(improvement):创新是指做不同的事,而更新是指将相同的事做得更好。

从这个意义上来看,创新多少涉及《易经》所说的「变易」。它不能只走一条直线,而必须弯曲。它不能一成不变,而必须转移。既然《易经》谈「变」,所以她不仅是一部管理的书,更是创新管理的书。

一、创新是典范的转移

〈系辞传下〉:

「易之为书也不可远,为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。」

从创新管理的角度切入,这段话可以如下翻译:《易经》的道理不远离人生实用,其运用也经常有所不同。也就是说,易理经常随着时代与环境的不同而有所变迁。《易经》每个卦象的六个爻就是抽象地象征着六种不同的情境,而彼此交流互动,形成动态的关系。在不同的环境下(例如在不同的国家)、运用的力道不同(例如经济刺激方案的强弱),都会造成不同的效果,甚至是不同的新配方。我们不可以僵固于一成不变的典范,要能随着环境之变化来做调整,以适应时代之需要。唯有顺应时代而变革,方能适变而生存。

〈系辞传〉接着说:

「其出入以度,外内使知惧。又明于忧患与故,无有师保,如临父母。初率其辞,而揆其方,既有典常,苟非其人,道不虚行。」

从创新管理的角度来看,就是:运用《易经》,就在于了解这个「典范转移」的道理。因为典范随时有可能转移,所以无论是守成本业,还是开拓发展;无论是内部管理如人事,还是外部管理如营销,都要以戒慎恐惧的态度仔细忖度、衡量。因为具备了这般戒慎恐惧的忧患意识,所以即使没有可以遵循的先例,也可以凭借着「隐性知识」、「潜意识」、「支援意识」等等 ,形成一套决策流程。这流程先是探索《易经》中的文字,接着是细细思量其含义,衍生出不同的创新思维。这是一套以人为本的决策系统。倘若不以人为中心,就是务虚而不务实,搞形式主义了。

这段话有三个地方可以深究。首先,什么是「典范转移」。其次,这儿有个看似矛盾、但却寓意深远的地方。〈系辞传〉这段话先说「不可为典要」,但之后又说「既有典常」。怎么回事?最后,什么是「隐性知识」、「潜意识」、「支援意识」。这些「识」与《易经》有什么关联?

《易经》说「不可为典要」,就是「典范转移」。浅层来看,就是我们做事依循的标准随时都有可能改变。但深层来看,我们就要问,它怎么改变?托马斯·孔恩(Thomas Kuhn)的《科学革命之结构》(The Structure of Scientific Revolutions)可以给我们答案。在这本书中,孔恩认为,科学革命产生于异象(anomaly)累积到原有典范无法解释的时候。此时,旧的典范将不再适用,新的典范从而生焉。而科学的进步靠的就是这样典范转移的过程。

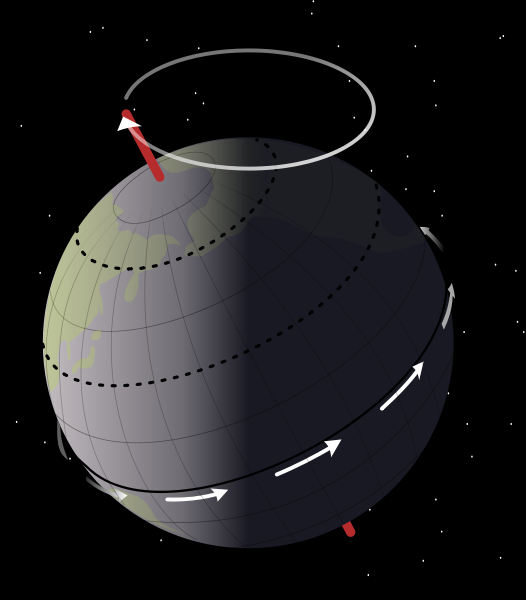

牛顿的万有引力(gravity)与爱因斯坦的广义相对论(general relativity)之对比,可以解释典范转移。一六八七年,牛顿出版了《自然哲学的数学原理》(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)一书,提出了万有引力的概念。引力指的是两个物体根据它们质量大小互相吸引对方的现象。牛顿的理论成功地解释地球为什么会围绕太阳旋转、月球为什么围绕地球旋转等等问题。这套理论两百年来一直没有为人挑战,直到十九世纪末,科学家发现,根据牛顿的理论所算出来水星的岁差并不正确。以地球来说明,岁差指的是地球自转轴因为太阳引力的关系,所产生的绕动。根据估算,地球26,000年岁差一周期。在图一中,以红色代表的自转轴上方的圆圈,就是地球的岁差。

图一 岁差

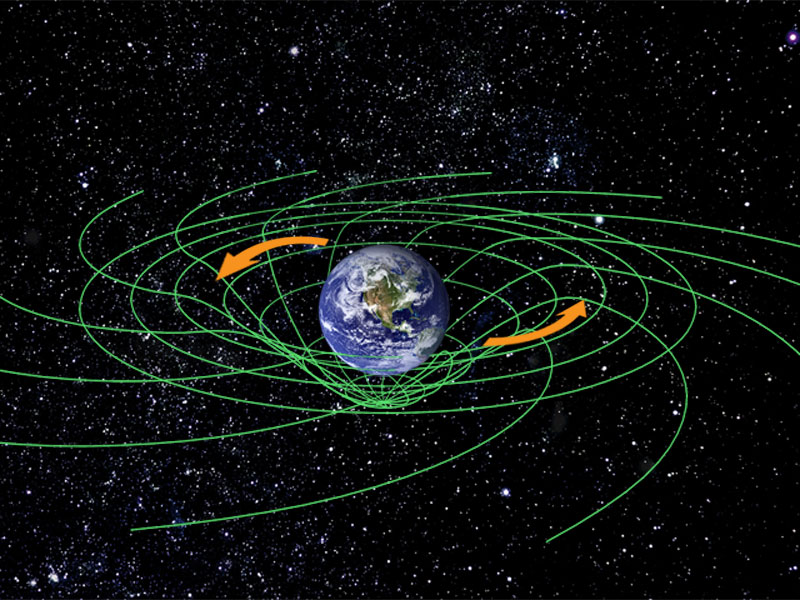

对牛顿的万有引力学说而言,水星岁差的失误是个「异象」。但是以牛顿学说为典范,科学家没有办法解决这个失误。直到爱因斯坦提出广义相对论。爱因斯坦认为,引力不单纯是个力量,它是质量扭曲时空(spacetime)的结果。这可以图二说明。在图二中,地球因为具有质量,所以在时空结构(spacetime fabric)中形成扭曲。在地球附近的物体,例如人造卫星或是月球,因为那个扭曲时空而围绕地球旋转。根据爱因斯坦的理论,水星岁差问题迎刃而解。所以,在引力这个问题上,牛顿的学说是旧的典范,而爱因斯坦形成了新的典范。

图二 时空扭曲,形成引力

这样「典范转移」的观念同样可以运用在商业经济。我们举大家都可以容易找到信息的总体经济为例。中国从改革开放以来,一直强调「创汇」。这样的政策促进了中国在九零年代以及廿一世纪的第一个十年意气风发、不可一世。然而廿一世纪的发展其实是和之前的十年有着根本的区别。就是九十年代的是低阶发展,当时中国面临的问题是「脱贫」。在脱贫的单一指导原则之下,经济发展如日中天,但也产生许多「乖离」。贪腐、城乡差距扩大、国企膨胀等等都是乖离、是经济发展没有循着一定自然规律必然产生的问题(异象)。到了廿一世纪,「脱贫」已经不应该是首要目标了。中国跻身世界大国,已经是指日可待,甚至可以说是「迫在眉睫」,因为中国当时未必准备好做一个大国,而国际对于中国作为一个大国的期待并没有休眠期。所以,当中国成为许多「第一」、「第二」的时候,接踵而来的却是内外交迫。

再以台湾作为例子。台湾遵循经济工程师李国鼎等人规划以加工出口的经济蓝图,经济突飞猛进。然而,这样的模式在台湾的经济发展到一定成就之后,便不能成为进一步经济飞腾的引擎。于是就开始「科学园区」。科学园区基本上还是承袭了加工出口区的模式,只是内涵成了高科技的代工而已。所以,从加工出口区到以代工为主的科学园区,并不能说是创新,因为从国家总体经济的角度来看,这比较像是「将相同的事做得更好」。但是不管是加工出口区也好、科学园区也好,它们都是建立在经济环境相对稳定、人民主要需求不离「食衣住行」、国与国之间的藩篱依旧高耸的时代。但是当经济环境「变动不居」、人民更注重品味美感、而全球化锐不可当的时候(异象),这套经济发展模式就显得捉襟见肘了。

所以,无论海峡两岸,都依循着过去的典范创造过去的经济奇迹。在经济发展到了一定的水平,都面临「异象」的持续出现,但是旧有的典范却无从招架。而两岸却又同时面临新的挑战,就是新的经济典范建立不易。归根结底,两岸的经济问题,有一大部分其实是制度结构的问题。这就是为什么新典范不易建立的原因。

我们稍微收敛一下我们对总体经济观照的眼光,来看看在商业上,「典范转移」是怎么一回事。我们举的例子是在「开放式创新 」常为人引用的「黄金公司」(GoldCorp)。黄金公司是一家总部位于加拿大温哥华(Vancouver)的矿产公司。二〇〇〇年,他们在安大略省(Ontario)红湖(Red Lake)矿区的产量锐减,只有五万盎司。当时黄金价格只有360美元一盎司。公司的矿层已经很深,员工认为矿源已经枯竭。遇到这样的状况,一般公司可能就会关闭矿坑,但是公司的创办人兼当时的总裁麦克勇(Bob McEwen)并不甘心。他想到了前一年在麻州理工学院(Massachusetts Institute of Technology)讨论会上Linux的例子。Linux的创办人多瓦兹(Linus Torvalds)运用因特网作为共同合作的平台,发展Linux这套计算机操作系统。麦克勇心想,为什么不也如法炮制。于是他提出一个名为「黄金公司挑战赛」(The GoldCorp Challenge)的项目,希望吸引全世界网络的使用者告诉公司,该如何探得未来的矿藏。公司将提供575,000美金作为回报。二〇〇〇年三月,挑战赛展开。公司公布了从一九四八年以来在红湖地区五万五千英亩所有的地质数据。数个星期之内,就有五十多个国家超过一千个竞标者。这些竞标者未必是矿业相关人员。他们有的是学生、军人、商业顾问。最后得标的是来自地球另一端澳大利亚的两组人马。公司于是就根据他们的建议,开发了超过一百一十个矿区,其中百分之五十在过去完全不为公司所知。麦克勇认为,这项竞赛省下公司两到三年探勘的时间。所开发的黄金超过八百万盎司,价值超过三十亿美金。如果与他们所付出的奖金相比,投资报酬率超过五千倍。

在过去,对于矿产公司而言,矿源地图是绝对机密、制胜关键。如果我们的思维是循着旧的典范,那对于麦克勇开放地图数据,绝对会认为是自寻死路。但这一套「敝帚自珍」的旧典范带个黄金公司的只是到处碰壁,和以往的荣景不可同日而语(异象)。在这样的变化之下,新典范的产生势在必行。而麦克勇的贡献则是在新典范普遍必须为人接受之前,就有先见之明,运用网络第二版的观念进行创新。事实上当今地图信息发达,地图作为机密档案可以说是不合时宜了。所以麦克勇早就扬弃旧典、树立新象了。

二、创新有变也有常

其次,〈系辞传〉为什么先说「不可为典要」,但之后又说「既有典常」。怎么回事?其实这不仅是《易经》奥妙之处,而且是创新的真谛。

《易经》讲求变与常的辩证关系。诚如〈恒〉卦的〈彖辞〉所说:

恒,久也。刚上而柔下,雷风相与,巽而动,刚柔皆应,恒。恒亨无咎,利贞;久于其道也。天地之道,恒久而不已也。利有攸往,终则有始也。日月得天,而能久照,四时变化,而能久成,圣人久于其道,而天下化成;观其所恒,而天地万物之情可见矣!

顾名思义,〈恒〉卦说的自然是永恒不变的道理。但是这整段文字却处处显露「变」:「恒,就是久远的意思。从卦形来说,是代表阳刚的〈震〉卦在上,而代表阴柔的〈巽〉卦在下。〈震〉是雷、〈巽〉是风,所以是风雷交加。既可谦逊 ,又有行动。卦位中初与四、二与五、三与六各爻都是阴阳相应,表示刚柔两种德性可以互补。这就可以永恒。〈恒〉卦代表着亨通与无灾,利于正道并且在正道上努力不懈。所谓的天地之道,也就是如此这般恒长久远。因为是走正道,所以有利于行动,并且可以循环不已;到了终点,又可以有新的开始。就如同天上的日月,恒久地照亮大地。有着四季的变化,就可以长久地让万物生长。圣人在这样的正道上坚持不断,就可以化育天下、成就功德。所以我们观察『恒』的道理,就可以知道天地万物的真情与真谛了。」

所以,〈恒〉卦的〈彖辞〉至少有着五种「动」:雷风互动、刚柔互动、日月推移、四时变化、化成天下。但这些「动」都是有一定规律的。这些规律形成了「恒」。她是「利有攸往,终则有始」的循环,也是「天地万物之情」的动能。创新也是如此。我们方才提到典范转移。典范转移当然是「动」,所以说「不可为典要」。但典范转移的送往迎来,却是一个大规律,所以又说「既有典常」。在实际的商业操作上,也是如此:

现在大家对文化创意已经不陌生了。既然是创意,自然就是要变化出不同的新构想。然而,真正要进行创意管理,却不仅要求变,而且要懂得以一套「常法」来管理「变」。罗伯托·维甘提在《设计力创新》 就采取这样的观点,并且传授一套以设计为导向、在「变」与「常」之间辩证的创新法。维甘提认为,成功的创新是要能够激进地赋予产品新的意义。他举例说明,从1994年到2003年,意大利家具公司的盈利在54%(B&B Italia)到211%(Kartell)之间。同一段时间,欧洲家具的平均收益率是11%。这些公司成功的秘诀就在于他们激进地创造产品新的意义,他称为「激进意义创新」(radical innovation of meanings)。其他公司并非没有创新,只是它们的创新着重在表象(例如外观或是功能),或是单纯地以使用者为中心(user-centered innovation)。以使用者为中心的创新主要是考虑使用者希望得到什么。但是这样的思维与「激进意义创新」恰恰相反,因为它并不是挑战现存的意义、去迎合群众,反而是强化了既存现实。这样一来,就不是在赋予产品新的意义了。

许多人认为激进地进行创新是疯狂的举动。但是维甘提提出左证,激进创新事实上有着精确的流程并奠基于训练十足的能力,绝非空穴来风或是信手拈来。那是一套选才、迎才、任才、整合人才的过程,并且以严谨的方法论、组织的力量,运用人才。这一套具体的设计创新(design-driven innovation)方法论,主角是「诠释者」(interpreter),也就是挑选、迎接、任用、整合的人才。这些人才不见得必须存在于组织之内,但是可以透过组织的力量,从世界各个角落网罗集中。而其流程包含「倾听」(listening)、「诠释」(interpreting)、「赋予」(addressing)。这是让人才充分发挥的心法。

「倾听」是倾听意见者对于各个事物的诠释。这些意见者可能已有名气,但更有潜力的创新泉源则往往来自比较不为人知的意见者,因为他们的意见尚未曝光,也往往可以出人意表。这些意见者也就是「诠释者」。所谓倾听不仅是听而已,还要不断发掘别出心裁的诠释者、吸引他们、与他们互动。在欧洲,许多博物馆就同时兼具诠释者的角色。一些新产品首先在博物馆展出。博物馆馆方、其社会圈、甚至参观民众,包括艺术家、文学家、音乐家、经济学家、社会学家、企业家,可以对那新产品进行不同的诠释。

「诠释」指的是为产品发展出独一无二的意义。在经过前一步骤「倾听」之后,公司根据所得到的种种知识,融合本身设想的意义、原本有的产品或服务属性、不同的价值观等等,成为新产品的新意义。

「赋予」指的是让使用者或是欣赏者接受上一阶段发展出来的意义,而此一工作就落在「诠释者」的身上。诠释者不断与公司讨论,并且将「意义」内化,也就是可以从内心深处完全认同与体会这层意义。诠释者将这层意义与生活结合,使得产品能够带给用户全新的生活感受。

从维甘提的方法论可以看出,即使为外人一直认为是靠着右脑的创意,也有一定的规律方法。正如《易经》有「恒」也有「变」,常与变构成了创新方法的特质。从「变」来说,创新强调的不仅要变,而且要激进地、根本地变。要能够结合相反的、或是表面上看起来无关的概念,创造新的意义,所以说是「刚柔皆应」。要能够「海纳百川」,让各种创意能够充分表达,不管这些创意看起来多么地稀奇古怪。从「常」来说,无论怎么变,创新的规律可以让创新不至于荒腔走板、让创新的过程可以有个依据。这个依据的最大功能并不是规范,而是透过一定的流程,让创新得以顺利地产生。而正因为有着一定的规律,所以是可学而成的。

三、商业模式创新

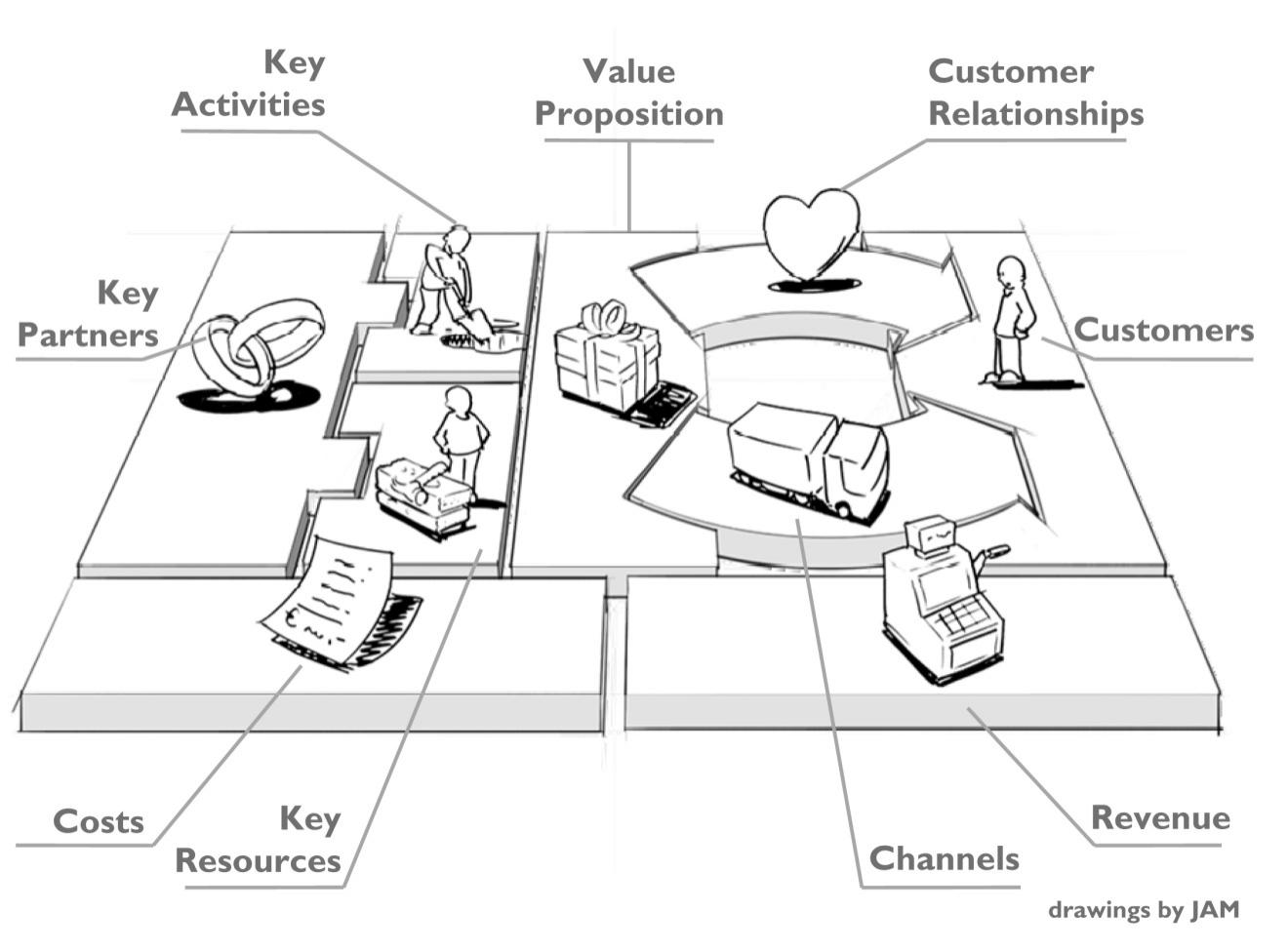

从纯粹创新的角度来说,没有办法达到商业模式创新,根本就不算创新。《易经》也非常强调这个道理。古人自然不会使用「商业模式」这样的现代语汇,但类似、甚至相同的概念就在诸如「道」、「太极」、「体」等字当中。什么是「商业模式」?简单说,就是组织运行的系统性描绘。图三是欧斯特瓦德(Alexander Osterwalder)绘出的商业模式 。我们先将它看成三大区块:企业将手中的资源、关键的伙伴、从事的活动(左上角第一区块)转化为价值,透过营销渠道、顾客关系,提供予顾客(右上角第二区块)。这个过程将投入成本转化为收益(下方第三区块)。

图三 商业模式

商业模式创新,简单说,就是这张图上的任何一个环节的改变。所以说产品创新通常不是商业模式创新,因为它并不必要改变这里的任何一个环节。那么我们为什么特别强调商业模式创新呢?因为竞争者也在创新;只有「改变游戏」(game changing)的创新才可以让企业走在竞争者之前。

我们就从生物学来体会这样的道理。在美国俄勒冈州有一种称做美西蝾螈(Taricha)的两栖动物。这种蝾螈看似平凡,但它的皮肤会产生河豚毒素(Tetrodotoxin,简称TTX)。一只蝾螈所产生的剧毒可以毒死二十个人,而且当前没有任何解药。为什么在平静的水域里,蝾螈有必要产生如此剧毒呢?科学家从进化论找到答案。在蝾螈栖息的水域里,也住着袜带蛇(garter snake),是美西蝾螈的天敌。美西蝾螈与袜带蛇在几万甚至几千万年,进行了演化上的军备竞赛—蝾螈的毒性以及袜带蛇的抗毒性进行了你死我活的竞赛。在演化的过程中,蝾螈产生变种,变种蝾螈可以分泌毒液,致袜带蛇于死地。所以能够生存下来的蝾螈,就是具有毒性的蝾螈。但另外一方面,袜带蛇的情况也很类似。在演化的过程中也进行了变种,产生抗毒剂,而能够获得食物的袜带蛇,就是可以解毒的变种。这个过程不断持续,于是蝾螈的毒性就愈来愈烈。

我们看到,为了从竞争的环境下生存,蝾螈与蛇都进行「变种」,也就是在体质上发生变化。这摆在商业竞争环境,就是商业模式进行了创新,使得竞争对手俯首称臣。而更高明的商业模式创新不仅是「改变游戏」,而且让对手根本没有参赛资格。这其实已经发生在蝾螈与蛇的竞争当中了。二〇〇八三月,史丹福大学霍普金斯海洋站(Hopkins Marine Station at Stanford University)的查尔斯·哈尼芬(Charles Hanifin)就指出,某些区域的蛇已经发展出蝾螈无法克制的抗毒剂。如此,那些蛇即可高枕无忧;至少在一定时间之内,再也无须搅和在与蝾螈的军备竞赛 。企业如果也能够达到如此境界,那就是将创新发挥得淋漓尽致了。

————

《易经》开宗明义的〈干〉与〈坤〉就是在哲学层次铺陈商业模式创新。〈干〉卦的〈彖辞〉说:

大哉干元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明始终,六位时成,时乘六龙以御天。干道变化,各正性命,保合大和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。

(〈干〉十分伟大!是万物生长的力量,统率着大自然。举凡云飘雨降、万物繁殖成形,都是他的功能。她赋予日升日落的规律。如果我们将这样的规律区分为六个阶段,那就像是六条龙一般,驾驭着大自然的运作。〈干〉的变化造成宇宙生物的多元发展,各得其所、各尽其宜,顺利无碍。她出现在万物之前、是世界安宁的依据。)

而「坤」卦的〈彖辞〉则说:

至哉坤元,万物资生,乃顺承天。坤厚载物,德合无疆。含弘光大,品物咸亨。牝马地类,行地无疆,柔顺利贞。君子攸行,先迷失道,后顺得常。西南得朋,乃与类行;东北丧朋,乃终有庆。安贞之吉,应地无疆。

(〈坤〉真是尽善尽美。万物靠着她而生长,是顺应天道而行。〈坤〉代表大地,大地深厚,承载着万物,德行没有边界。这样宽大的德行照耀万物,使得万物顺利亨通。就像母马一样,没有边界地驰骋在大地上,而又能保持和顺的个性,所以德行可以施行无阻。君子所作所为,如果贸然而行,就失去方针;如果沉着擘画,就可以找到方向。得到同类朋友,可以共同奋斗;得到不同类的朋友,形成「差异化」,也值得庆贺。做到〈坤〉安稳与坚固的德行,就可以和大地一样,永恒不朽。)

我们在这儿先解释一下〈坤〉卦比较不容易理解的这段话:「君子攸行,先迷失道,后顺得常。西南得朋,乃与类行;东北丧朋,乃终有庆。」「攸」这个字解作「所」。「君子攸行」就是君子的所作所为。「先迷失道,后顺得常」这段话其他各家有的大略解释成「一开始迷失了道,之后就顺利了」。这样的解释在文意上说得过去,但在前后文的逻辑上却没有意义,只能说是占卜之语。我们在此采取比较创新的解释:「先,迷失道;后,顺得常」。也就是如果想要「为天下先」,那就迷失了。而如果秉持「后」的原则,沉着擘画,或是成为追随者,那就顺遂了。这样的解释反映了《易经》对于「乾坤」二卦相对应的阐述,我们马上说明。而我们的解释也呼应《老子》的哲学「我有三宝,持而保之;一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。 慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长」—不敢强出头,反而可以成为万事万物的领袖。

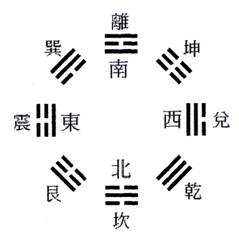

「西南得朋,乃与类行;东北丧朋,乃终有庆」一句,历代各家作了不同的解释。以《后天八卦》来看,「坤」位居西南,如图四,所以在西南方就是同类。此处的「朋」解释为「同类」。所以相对的东北方就是「不同类」、所以说是「丧朋」。但「不同类」形成差异化,是件好事,所以说「乃终有庆」。在此,我们将「丧」解释成失去,而「朋」解释成同类。

图四 后天八卦,又称文王八卦

《易经》是一个对比的系统。「乾坤」就是最好的例子。除了「阴阳」对比,也是「道器」、「体用」对比。「干」是「道」、是「体」,而「坤」是「器」、是「用」。她象征着阴阳对比,而从商业模式创新的角度来看,就是商业模式的发祥、以及商业模式的执行。〈干〉卦的〈彖辞〉从哲学上告诉我们商业模式的作用,而〈坤〉卦则是商业模式的执行。

〈干〉卦所勾勒的商业模式,首先要有个「干元」。这可以说是组织的愿景(vision)与使命(mission statement)。愿景与使命不同。愿景是一句简单的话,勾勒出组织的信念。使命则勾画出组织的目标、存在的价值、更重要的是达成目标、提供价值的行动方略。所以,我们可以说〈干〉是古代圣哲对于一个由君子所组成的管理阶层提出了一套自然主义倾向的使命文件:她要能够像天或是干元那样「云行雨施,品物流形」。实践到人世,就是要能够「各正性命,保合大和」。这几个字再进一步说明,可以说就是《礼记·礼运大同篇》所揭橥的理想:

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

(当大道流传的时候,天下属于所有人民的。此时的社会选举贤能的人、大家讲求信用、彼此和睦相处。因此,人们不仅视自己的亲人为亲人,也把他人的亲人视同自己的。不仅视自己的孩子为孩子,也将他人的孩子视为自己的。老人们都可以得到良好的照顾与归属、青壮者可以发挥才干、年幼者得到适当的成长。失去丈夫或是妻子者、独身者、残疾者,都可以得到适当的赡养。男人有适当的职业、女人有合宜的家居。对于财货,大家反而不愿藏为己有、宁愿弃如敝屣。努力奋斗也不是为了自己,而且还戮力为公、恐落人后。因此,奸巧欺诈不存、盗窃乱贼不作,即使出门也不需关门户。这就是大同。)

〈干〉卦的〈文言传〉具体说明了这个「使命」的内涵:

〈文言〉曰:「元」者,善之长也;「亨」者,嘉之会也;「利」者,义之和也;「贞」者,事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子行此四德者,故曰「干,元、亨、利、贞」。

(〈文言〉说,「元」最高的德行,「亨」是好事的集结,「利」是义气和合的结果,「贞」是事物的纲领。君子身体力行仁道,就可以出人头地;集结好的能量,以合理合宜;施利他人就合于义的道理,坚贞不二就可以成就事业。君子力行这四种德行,所以说「干,元、亨、利、贞」。)

这个一般化的使命文件,如果从管理的角度来引申,包含了几个重要的概念:开业(元)、流通(亨)、收益(利)、基础(贞)。这与欧斯特瓦德的商业模式样板不同,用另外一个角度来看待组织的元素,可以说另一种形式的商业模式。

我们在本书〈不易〉一章引用严新对于「元亨利贞」的解释。他说:

元者﹐善之长也﹐生命创造与孕育之本体所在﹐故为生命之本也﹑始也﹑生也﹐乃一动力系统﹐大也。亨者﹐嘉之会也﹐生命创始与孕育的宇宙﹐故为生命之通也﹑达也﹑中易也﹐乃一运作系统﹐故达。利者﹐义之和也﹐生命创造与孕育的知识﹐故为生命之宜也﹑和也﹑敦也﹐乃一功效系统﹐故深。贞者﹐事之干也﹐生命创造与孕育的价值﹐故生命之正也﹑故也﹑永也﹐乃一目的系统﹐故久。

这段话虽然不是直接指向管理,但其实也符合管理的元素:动力、运作、功效、目的。不仅如此,将严新的阐释放在管理上,「元」这个动力系统「生生不息」,是一切美好结局的首要条件,组织必须了解,推动组织前进的动能为何。以当代管理学的科目来说,可以是策略布局(strategic planning)、推动(steering)等等。「亨」这个运作系统,则是「供销」(distribution and sales)、供应链管理(supply chain management)。组织所要想的问题是如何将产品或是服务送达所有需要的人。「利」这个功效系统,则是利润模式(profit model)、成本模式(cost model),也就是如何获利、如何控制成本、如何维持成长。而「贞」这个目的系统,可以回归到杜拉克所说的「营销与创新是企业唯二的基本功能 」。创新为顾客创造不同凡响的价值,而营销(marketing)则将此价值讯息传达到顾客心中。创新与营销是企业、甚至是任何组织的基本功能,也是目的。

至于〈坤〉卦,我们说是商业模式的执行,因为她「万物资生,乃顺承天」。〈干〉是「资始」、是「天」,〈坤〉就是相应的「资生」与「顺承天」。她大概说明了顺承〈干〉这个商业模式所必须注意的一些事项。例如「先迷失道,后顺得常」、「西南得朋,东北丧朋」。〈坤〉的爻辞也阐述了「顺承天」所实践的一些德行或是行事作风:

初六:履霜,坚冰至。

六二:直、方、大,不习无不利。

六三:含章可贞。或从王事,无成有终。

六四:括囊;无咎,无誉。

六五:黄裳,无吉。

上六:龙战于野,其血玄黄。

用六:利永贞。

「初六」到「用六」是六个爻的爻位。在《易经简介》一章中我们有介绍。从「初六」到「上六」是六个爻,而「用六」是六个爻都是变爻的时候所必须参考的爻辞。这七段爻辞的解释如下:

初六:当踏到薄霜的时候,就要想到结冰的季节快到了。

六二:固执纯正、整然有则、顺从自然。如此,即使没有学习的过程,也是无往不利。

六三:胸怀的文采是不会消失的。可以自用,也可以辅佐君王而用世。即使没有显赫的成就,最终也会有结果。

六四:像口袋收紧一般,谨慎小心,没有过错,也没有荣誉。

六五:就像缀满纹饰的黄色衣裳一般,大吉。

上六:像是龙在野外搏斗,流血不止。因为象征着天地的搏斗,而天玄地黄,所以流的血也染出了玄(黑)黄色。

用六:如果善于运用〈坤〉卦六爻的变化,像是大地顺承天道,载育万物,所获之益会是永恒而坚固的。

这七句爻辞一方面是占卜之辞,一方面是一套顺应时势的处事方法。而归纳起来,都是发挥坤道的阴柔特质。诚如〈坤〉卦的〈文言〉所说:

阴虽有美,含之以从王事,弗敢成也。地道也,妻道也,臣道也。

〈坤〉的德行是阴、美,可以藉此担任辅佐的角色。是与天、夫、君相对的地道、妻道、臣道。这就是为什么我们对于「后顺得常」的理解是说「而如果秉持『后』的原则,沉着擘画,或是成为追随者,那就顺遂了」。因为这样非常符合〈坤〉的精神。另一方面,〈干〉与〈坤〉的相对性也表现在「体」与「用」:〈干〉是「体」而〈坤〉是「用」。正如我们所说,〈干〉是商业模式的发祥,而〈坤〉是商业模式的执行。〈系辞传上·第一章〉就说「干知大始,坤作成物。干以易知,坤以简能。易则易知,简则易从。」言简意赅地说明了乾坤的体用关系。针对这层体用的关系,近人熊十力提出「由体成用」、「即用识体」、「体用不二」,可以玩味一番。从商业模式创新来解释「由体成用」是「顺着商业模式展开行动步骤」。「即用识体」是采取有效的行动,反过来对于商业模式进行更进一步的理解。「体用不二」就是商业模式的发祥与执行缺一不可。

商业模式创新在管理历史上数见不鲜,但许多学者都不能否认,其中对于这个世界影响最大的案例之一,就是福特的Model T(如图五)。

图五 福特的 Model T

在汽车的发明舞台上,亨利·福特(Henry Ford)并没有演出任何角色。一八八五、八六年之际,卡尔·奔驰(Karl Friedrich Benz)发明了现代意义上的汽车。当时年方廿三的亨利·福特还没有接触到汽车产业,虽然他从小就显露对于机械的天分。那个时候,汽车是富人专属的休闲玩具,或是商业上的运输工具。一般的美国人并不需要汽车。他们的生活完全局限在当时大众运输工具,如电车、马车可以到达的地方。汽车纵然是伟大的发明,但缺乏社会的效用,还很难说是创新。

福特看到了这里的潜在机会—一个伟大的发明并没有社会基础的支持。那么如果将这样的发明价格压低、设计更适合中产阶级,她会发生什么样的质变呢?他有一段名言:

我要建造一台让万方引颈盼望的动力车。她大而足以宜家,小则可让一人照料。她以上等材料、上等工人制造,而简单的设计让当前的制造技术可以应付。但她也必须廉价到足以让一个收入不丰的人有能力购买,使得他得以在此天赐的土地上,享受天伦 。

他说这句话的时候,不知不觉地就准备展开名符其实的商业模式创新。他要重新定义什么是汽车、也要重新定义汽车产业、重新定义顾客。一九〇八年,Model T问世。透过他的妙手以及高明的员工,Model T展露了许多前所未有的技术。这让市场为之惊艳。但是福特并未就此罢休。他不仅要卖出所有他能够制造的车子,更要制造他所有能够卖出的车。要做到这一步,必须跨越到「商业模式创新」。为了要让他能够实践「制造他所有能够卖出的车」的梦想,他进行了「流程创新」,也就是在管理历史上赫赫有名的「生产线」(assembly line)。有别于之前装配围绕着汽车,生产线将汽车从原料到零件、从零件到成品,全都配送在输送带上,站在定点的员工就重复标准化的动作,如此大为提供生产力。Model T的第一年生产了10,660台,到了1912年爆增到182,000台,而到了1913年再增为三十万台。而售价从美金850降到550。原本制造一台Model T需要150分钟。到了1914年七月,只需要26.5分钟。1924年,第一千万台Model T出厂,售价甚至降到了290美金。

今天我们看福特的故事,似乎满是顺利成功——透过Model T的产品技术创新,他获得了无穷的利益。如果是这样,我们只能说福特是一个运气好的改良家,而不是迎接挑战、推动创新的企业家。让他拥有这样的头衔,是他的商业模式创新。他等于创造了新的生产流程,而此一生产流程,是为了实践他对「汽车」全新的定义——汽车再也不是有钱人的玩具,而是让中产阶级实践梦想的产品。汽车产业再也不是作坊、只为了特定顾客服务,而是以生产线的方式,以「大量制造」满足「大量消费」。而促成「大量消费」的,是福特在「生产线」之外的另外一项武器:「大量营销」(mass marketing)。他的广告再也不是像其他的竞争对手,只针对特定对象,而是完全要求于普罗大众。他的销售管道也因此化繁为简,但是遍布全美国。

在一九〇九年,全美国只有百分之八·五的路面铺上砂砾,还不是柏油。所有其它车种都将产品设计成适合当时的路况。但结果是昂贵而且笨重的汽车。Model T不一样。她一方面靠着新技术,得以较小的重量在劣质的路面行驶。而当行驶在美国土地上的Model T愈来愈多的时候,更优质的路面也就不得不应运而生。

Model T同时也改变了美国的社会结构。不仅铺面道路大增,美国人民也从狭小的生活空间解放开来——他们的生活范围再也不局限在电车所及。美国人开始有了车,就开始梦想有房。是福特的汽车将他们带到了郊区。在那儿,人们构筑了名符其实的美国梦。甚至许多人开始效法他们的祖先,展开新一波的移民——从大西洋岸搬迁到太平洋,从加勒比海移居五大湖区。这就是一九一五年到一九三〇的移民潮。Model T让美国真正地成为四通八达的大国。

那么,我们该如何从《易经·干卦》的「元亨利贞」来看福特的故事?「元」是开业、是原创。福特的理想就是他的「元」。「亨」是流通,是他的大量生产、大量营销,以适应「大量消费」。「利」是收益。他的定价策略是「薄利多销」,透过大量销售,创造可观利润。「贞」是基础,就是他所设计与执行的创新。想要成为创新者,也可以思考自己的「元亨利贞」何在。(作者:粟四维)

京公网安备 11010802030833号

京公网安备 11010802030833号