贾利军、李琦:组织即兴的易文化解读——基于三才思想的思考

摘要

21世纪,人类进入一个充满易变性、不确定性、复杂性、模糊性的时代,这给组织管理带来了前所未有的挑战。管理实践与管理理论领域都在探索变革与创新。卡尔·维克将爵士乐的即兴概念引入组织管理领域形成的组织即兴理论,与21世纪的组织要求正相契合。基于易文化中的三才思想,管理理论可以看作“天时、地利、人和”建构的产物,组织即兴则是在时代变革下对天时、地利、人和的即时重新构建。

关键词:组织即兴 易文化 三才思想 天时 人和

作者简介

贾利军

博士

华东师范大学经济与管理学部工商管理学院教授

李琦

华东师范大学经济与管理学部工商管理学院硕士研究生

《管理》2022年第2期收录博士,华东师范大学经济与管理学部工商管理学院教授贾利军和华东师范大学经济与管理学部工商管理学院硕士研究生李琦的《组织即兴的易文化解读——基于三才思想的思考》。他们认为可以通过易文化中的三才思想探索东西方管理思想的融合共进之路。以下为《组织即兴的易文化解读——基于三才思想的思考》全文:

组织即兴的易文化解读——基于三才思想的思考

一、引言

21世纪,人类进入一个全新的时代,易变性(volatility)、不确定性(uncertainty)、复杂性(complexity)、模糊性(ambiguity)①是这个时代的特征。在西方工业革命背景下形成的组织管理理论虽然促进了工业的发展,但在新时代背景下,却面临困境,组织管理理论面临企业管理实践的挑战。值此世纪更替之际,卡尔·维克(Karl Weick)借喻爵士乐的即兴,率先将即兴概念引入组织管理学研究领域,受到研究者和管理实践者的日益关注。正如玛丽·哈奇(Mary Hatch)于1995年在加拿大温哥华举行的管理学会(Academy of Management)年会上,介绍一场名为“爵士乐作为21世纪组织的隐喻”的专题研讨会时所说:“如果你留意21世纪组织的一系列特征,如弹性、适应性、环境响应性、松散的组织边界,以及最小化的层级等;同时,你又对爵士乐感兴趣的话,你会发现爵士乐队与21世纪的组织非常契合。”(周长辉和李璨,2016)。Thomas Hout 和 David Michael(2014)就曾探讨中国本土民营企业管理之路,认为变革环境中成长起来的“中国企业教给我们当下的管理规则:响应能力(responsiveness)、随机应变(improvisation)、灵活性(flexibility)和速度(speed)”。对于组织来说,在面对易变、复杂、不确定的环境时,意外与突发事件时常发生,组织面临计划之外的事情,即兴在所难免。当意外事件和突发事件发生时,组织即兴活动就应运而生(Giustiniano et al.,2016)。因此,组织随机应变和适应环境的能力和意愿加强,一些跨国公司宁愿将自己比作爵士乐队,而不是一个交响乐团(Hadida et al.,2014)。

在不同世界观与方法论指导下,东西方文化、思维方式乃至管理方式等一直以来被认作是截然相反的、互相对立的。原子论世界观主导下的西方管理思想自工业革命起长期占据主导地位,控制、线性是这些管理思想的特征。世纪变革时,Weick(1993)则对普遍运用建筑设计(architectural design)作为组织设计或变革的隐喻提出了挑战,认为以即兴作为隐喻来研究组织设计将更加合适。他认为组织不是静态的实体,而是不断变化的过程,以往组织理论中对秩序和控制的强调往往阻碍理论家们理解创新和创新的过程(Weick,1998)。即兴对于动态、非线性、柔性等的关注则更倾向于东方整体论世界观。让人惊叹的是,中国古老易文化中的三才思想可以帮助我们理解组织即兴,东西方管理思想的融合共进或将成为可能。

①简称VUCA。

二、三才思想下组织稳定系统的构建

(一)“三才”释义

“三才”在易文化中指天、地、人,所谓“《易》之为书也,广大悉备。有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而两之,故六。六者非它也,三才之道也”②。三才思想渗透在《易经》的每一卦中,正如《易经·说卦传》所言:“昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。兼三才而两之,故《易》六画而成卦。分阴分阳,迭用柔刚,故《易》六位而成章。”圣人作《易》,即用天、地、人这样一个三维结构来表征世间万象,以一种简易的方式表述纷繁万象变易背后不变的真理。“三才”可看作探索世间万事万物共通的理论原点。明朝王圻、王思义父子就曾以天、地、人“三才”思想来审视宇宙万象、世间百物,编撰了一部内含天文、地理、时令、宫室、器用、人物、身体、衣服、人事、仪制、珍宝、文史、鸟兽以及草木的宏篇巨帙,名为《三才图会》,并提出世间万象皆统一于“三才”的思想。正如王夫之所说:“三才之道,大全统乎一端,而一端领乎大全也。非达于天人之际者,无以喻其深矣。”③

与此同时,世间万物又无时无刻不在变化之中,即《周易》中的变易之理,《周易》以卦爻结构为依据,来模拟整个宇宙自然与人事的变化活动,一卦六爻,上两爻象征天,中间两爻象征人,下两爻象征地。《易经·系辞上》说:“六爻之动,三极之道也。”三极即天、地、人“三才”。六爻的运动变化就是模拟这“三才”的运动规律的(张文俊,2010)。万事万物的存在运动和变化方式,都是三极运动变化而产生的,都是天、地、人之间相互作用的结果(周德义,2014)。

(二)“三才”系统结构的建立

“三才”系统是一种稳定的结构,而这一结构又是运动的。具体而言,在“三才”系统中,天指代一个有机系统中的最高规制系统,即“大哉乾元,万物资始,乃统天”④;地指代一个有机系统中的最大的涵养系统,即“至哉坤元,万物资生,乃顺承天。坤厚载物,德合无疆”⑤;人则指代这个系统中最活跃的部分,整个系统因其而变化发展(贾利军和李晏墅,2015)。

故程颐《程氏易传》注否卦卦辞时说:“天地交而万物生于中,然后三才备,人为最灵,故为万物之首。凡生天地之中者,皆人道也。”《礼记·中庸》则云:“唯天下至诚,为能尽其性。能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”朱熹《中庸章句》中注解道:“赞,犹助也。与天地参,谓与天地并立为三也。”“三”即“三才”。对于这样一个变化发展的稳定系统,人们也常用天时、地利、人和这样的语言来表述它。可以简单理解为:天、地、人是对这一稳定系统中的客观存在的静态表述,而天时、地利、人和则是对“三才”变化发展及其相互作用的动态表述。在现实中,在不同层级下,天、地、人则有具体的指征。

(三)“三才”的具体运用举例

以农业生产为例,“天”和“地”无疑分别指大自然中的天体和大地,构成农业生产中的环境条件,“人”则是指农业生产中的主体,即所谓“夫稼,为之者人也,生之者地也,养之者天也”⑥。在农业生产活动中,天、地、人就对应着天时、地利、人力。天有其运行规律,春种秋收即是对“天时”规律的把握和应用;地利中则有土壤环境等因素差异,“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也”⑦,说的就是这个道理。人处天地之间,又有其主观能动性,“天地,万物之盗;万物,人之盗;人,万物之盗”⑧。而遵循天地万物生长规律则可以有效节省人力。把“循天”和“胜天”之间的关系说得最清楚的是明代马一龙的《农说》:“力不失时,则食不困。知时不先,终岁仆仆尔,故知时为上,知土次之。知其所宜,用其不可弃;知其所宜,避其不可为,力足以胜天矣。知不踰力者,虽劳无功。”这段话说明,人力是可以胜天(自然)的,但这是以认识天时地利的规律为前提,并要按照这规律办事,趋利避害,才能达到目的。同时也指出:农业生产不能光靠力气,必须依靠知识,依靠对自然规律的认识(李根蟠,2000)。因此,中国古代先贤就指出“知地宜,须时而树,节民力以使,则财生”⑨;反之,“动静不时,种树失地之宜,[则天]地之道逆矣”⑩。正是基于三才思想的指导,我国古代农业获得了长足发展。

(四)组织“三才”系统的构建

西方工业革命则给人类社会带来了翻天覆地的变化,人类社会从农业社会向工业社会转变,真正现代意义上的企业组织在这一时期萌芽并不断发展。作为天地中人类社会创生出的一个“新物种”,根据三才思想,现代企业组织这一系统中天、地、人的含义与农业生产系统中的含义就有所不同。

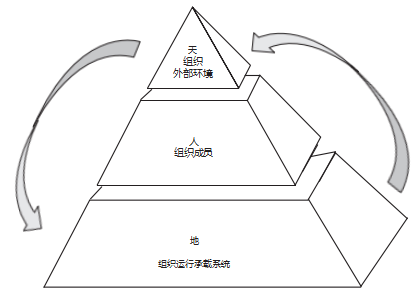

在现代企业组织系统中,“天”指组织外部环境,包括自然、政治、科技、文化等环境以及与其关联的其他组织等,组织的所有活动都不会超出这一范围;“地”指组织运行承载系统,包括机器生产系统、厂房、办公室等,组织的所有活动都在此系统上发生;“人”指组织成员,包括管理者与被管理者,是组织活动的主体,推动组织的发展(见图1)。不过,随着科技进步和社会发展,现代企业组织系统中天、地、人所涵盖的内容也日益丰富或发生变化。组织系统就在“天”“地”“人”的相互作用中不断变化发展,组织管理理论也因此而变。

图1 组织“三才”系统

②见《易经·系辞下》。

③见《周易外传·卷六》。

④见《易经·彖传》。

⑤见《易经·彖传》。

⑥见《吕氏春秋·审时》。

⑦见《晏子春秋·杂下之十》。

⑧见《黄帝阴符经》。

⑨见《黄帝四经·经法·君正》。

⑩见《黄帝四经·经法·论》。

三、三才思想下组织管理理论的构建

(一)三才思想下组织管理理论的发展解析

正如清朝《周易》研究者胡煦(1987)评价《春秋》时所说的道理一样:“《春秋》未列人事先列天时,盖为天制运而生人,人奉天而作事。奉之则顺,违之则逆,可征元气之潜符,感通之妙理,此即一以贯之之道。故唯《春秋》全是《易》中道理。”管理理论的每一次发展都不是偶然的,都是当时企业所处历史条件与企业管理实际需要相结合的产物,具有极强的时代特征(李锦和弓志刚,2005)。符合时代特征的组织管理理论就可以指导组织管理实践、解决组织当时所面临的问题。

对于“天时”,在易文化中,“天时”包含两层含义。一是对天地运行规律的总结,主要表现为四时变化,正如《观卦·彖传》所言“观天之神道,而四时不忒”,《易经·系辞上》则有“变通莫大乎四时”之说,世间万物存在于天地之间,无不受到四时的影响。二是对人事活动的概括,如“损刚益柔有时,损益盈虚,与时偕行”⑪等,这多是强调社会活动的规律性,故可以解释为时务、时局、时势等(张宜,2002)。显然,组织管理中的天时指的是后者。美国著名管理思想史学家丹尼尔·A.雷恩(1986)也曾说:“管理既是环境中的一个过程,又是其产物。”从天时、地利、人和的角度分析,这样一个过程可以表述为在不同的时代背景(“天”)下,会形成不同类型的组织或企业(“地”)。例如互联网的兴起造就的电商,电商企业组织内部环境与工业革命时期的钢铁企业组织就显然不同。世界在变化,影响管理的环境因素在变化,因此管理问题也不是一成不变的。管理活动总是发生在特定的情境之中,此时此地与彼时彼地的各种环境因素,以及人的情感、观念可能都处于不同的状态,因此管理学中虽然存在一些原则和规律,但适用于此时此地的理论与方法可能并不适用于彼时彼地,它们会随社会条件、组织环境等各种因素的不同而改变(陈莹和孙荣,2012)。所以说,组织管理理论的产生与发展无不是天时、地利、人和的构建过程。

(二)组织管理理论发展中“天时、地利、人和”的构建

1.早期管理思想

在科学管理思想出现之前的西方社会,管理学并非一门专门的学科,在相当长的时期内与其他学说并未分离,主要体现在早期的思想家或政治家的学说之中,例如古希腊时期哲学家色诺芬由家庭庄园管理而总结的“家庭管理”思想、柏拉图《理想国》涉及劳动分工思想、中世纪意大利哲学家阿奎那对封建农奴劳动管理的研究、马基雅维利关于四项领导原理的探索……。西方早期,管理学思想与哲学和神学密不可分,即使是进入18世纪,管理学仍旧处在与经济学不可分离的状态。例如,被誉为现代经济学之父的亚当·斯密也研究工商业管理中涉及的分工问题以及劳动报酬的问题,古典经济学集大成者大卫·李嘉图则是侧重资本与管理之间的关系,并提出管理学中著名的“群氓假设”。

直到近代工厂制度诞生前,西方社会中工商业管理的“天”以与农业和传统商业贸易相关的家庭手工业和工场手工业为主。这一时期的“天”由于受农业和传统商贸业的制约,呈现“规模小”“分散”“封闭”“自给自足”特点。由于这一时期“天”的特点,其对应的生产承载系统“地”和生产主体系统“人”也呈现出组织形式较为简单、从业人员生产专业素质较低、生产效率较低的特点。简单来说,在近代西方工业革命开始前,手工业生产长期处于小农经济的附属地位,这个“天”的客观环境造就了其对应的“地”与“人”,虽然效率低下但仍旧是一个稳定的“三才”结构,为后期组织管理的“三才”结构演进奠定了基础。

在18世纪的西方社会,以哈格里夫斯发明的珍妮纺纱机和瓦特改良的蒸汽机等为代表的一系列技术革命引发了第一次工业革命,进而推动社会发生巨大变革。新动力机器的广泛使用带来生产组织方式上的革命,从前的家庭包工制度和手工业行会向社会化、专业化的工厂制度转变,生产效率明显提高,生产规模明显扩大。经济基础决定上层建设,生产力的变革必然推动制度与文化的变革。工业革命所引发的圈地运动摧毁小农经济,为社会化机器生产提供大量廉价劳动力,而生产力的巨大进步又推动资本主义精神的壮大,“新教伦理”“个人伦理”“市场伦理”得以发展,资本家普遍注重对现实利润的追求。同时,早期商业贸易的发展也为资本家提供广阔的市场。此种背景下,出于对利润的追求和参与激烈市场竞争的需要,企业家多进行规模生产。这构成了工业革命后管理思想所对应的“天时”。

“天”的变化打破了工场手工业时代相对稳定的“三才”结构,催生了对资源合理配置使用的新需求,“地”不再与“天”相匹配,系统濒临崩溃。此时,“地”主要体现为军队式的严密组织,工人主要由退伍军人、农民、无业游民组成,既没有经验,也没有技术。工厂缺失熟练工,也无法对工人进行很好的新技能培训,工人在家庭作坊中养成的随性生活习惯不符合工厂生产准确性和标准化的要求。另外,流水线生产的普及导致生产工序的增加,产生了对更高的管理层级和更加规范的组织体制的需求。传统的组织运行承载系统已岌岌可危,新的“地”开始建构。企业管理者在工厂的治理实践中,开始有意识地对生产活动进行计划、组织与控制,开始对工厂布局以及工作流程有序性予以重视。例如,罗伯特·欧文和理查德·阿克赖特强调工作流程的井然有序和工厂的干净整洁,博尔顿和瓦特在索霍工厂对生产计划、工作流程和装配方法进行初步研究,等等。

“天”“地”的变化共同推动“人”的重建。在工厂规模持续扩张的过程中,企业家降低工人工资、延长劳动时间,工人往往破坏机器、烧毁货物。管理者主要采取后来为人们所熟知的“胡萝卜”(积极的劝诱)加“大棒”(消极的制裁)的方法,以及努力建立一种新的“工厂精神风气”,主要是用宗教伦理和价值准则来培养工人对工作的正确态度。这在一定程度上阻止了“人”这一系统的崩溃。

以上便是工业革命前后的早期管理思想。当然,这一时期的管理思想专注于技术和劳动力的问题,并未形成理论。虽然部分先哲例如罗伯特·欧文富有前瞻性与人文关怀的管理思想在特定的历史条件下并未占据主导地位,但是为后来的组织管理理论奠定了基础。然而,此时的“三才”管理系统只是处于相对稳定的边缘状态。

2.古典管理理论

在第一次工业革命的基础上,人类电力技术进步引发第二次工业革命,工业文明从“蒸汽时代”步入“电气时代”,“天”再次发生质变。这一时期,生产力的发展与自然科学的发展引导社会思潮的变化,特别是在19世纪中期,达尔文《物种起源》中的“适者生存、优胜劣汰”为企业主尊崇效率至上的行为提供依据。与工业革命相伴随的经济危机的频繁发生也激化了一系列矛盾:劳资矛盾较为突出,但外国移民提供的源源不断的劳动力使美国的工会运动相比英法略显保守;移民劳动力体质强壮但不熟练,难以满足大规模生产的要求;中小企业破产,逐渐形成垄断组织。

在这种“天时”下,组织内部(“地”)也发生了变化。以美国铁路发展历史为例,美国交通运输业的发展带动铁路公司转变为巨型企业,在经营管理上面临新的困境,比如:轨道和车站列车管理的系统化问题、铁路业务高度分散产生的长期规划问题、对职业管理者的需求问题等。此外,铁路与电报等技术的发明、殖民地掠夺与战争破坏都为资本巨头提供雄厚的资本和广阔的市场空间,19世纪后半叶的企业改变之前的劳动密集型特征,取而代之建立资本密集型企业,企业的大规模生产特征与利润最大化、效率至上的价值观都要求严密而精巧的管理制度。再者,1873~1907年爆发的经济危机使中小企业纷纷破产,逐渐形成托拉斯垄断组织,再通过战争与殖民掠夺发展成为跨国公司。与此同时,信用制度、股份公司的建立与发展导致所有权和经营权的分离,对多层级管理产生迫切需求。

在此背景下,为了响应资本密集型企业对管理专业化和系统化的需求,以泰勒、法约尔、韦伯的理论为代表的古典管理理论应运而生,对组织系统内的“人”进行了重新建构。其中,一马当先的便是泰勒的科学管理理论。泰勒科学管理理论强调通过“作业管理”将过去的经验概括为规律和守则,形成科学的工作方法,并对工人进行动作优化以达到最高效率;通过设立专门的职能工长制,形成比较严格的管理系统,进行“组织管理”;将劳资双方作为利益共同体,要求进行一场心理革命,称为“管理哲学”。这一理论本质上是告诉企业家如何以程序化与专业化标准来约束工人,使其省钱、省时、省力地工作。之后,卡尔·巴思、亨利·甘特等都致力于生产标准化的构建,福特于1913年发明的工业流水线装配工艺亦是如此。与泰勒同一时期的亨利·法约尔和马克斯·韦伯分别提出一般管理理论和行政集权组织理论,二者分别从企业组织管理与社会组织管理的角度寻求效率最大化的方法,建构起古典管理理论相对完整的框架。

古典管理理论的“经济人”假设将“效率至上”作为信条,将企业利益最大化作为宗旨,符合社会伦理,做到效法“天”;精细化的作业流程与系统化、标准化的组织管理体系满足资本密集型跨国垄断企业的管理需求,使生产从无序走向有序,达到顺应“地”的境界。在此基础上,天、地、人合为一体,形成组织内部相对稳定的“三才”结构。正因为契合天地之道,古典管理理论才能成为主流理论,并成为管理学科的缔造者。

3.行为科学理论

第一次世界大战结束后,主要资本主义国家工业生产率高速增长,垄断资本势力强盛。企业主最大限度以机器代替人工,失业问题突出。1929~1933年的“大萧条”经济危机再次加重工人阶级负担,各地爆发大规模示威游行,社会矛盾尖锐。尤其是俄国十月革命胜利之后,欧亚工人革命运动风起云涌,芬兰、德国、奥地利、匈牙利等地武装斗争和工人罢工尤为突出,这迫使企业不得不调整经营策略以缓和劳资矛盾。

随之而来的是政治气候的转变,罗斯福执政时期,随着以工代赈等经济复苏方法的采用,劳工地位上升,并获得立法保障。社会价值观也发生变化,经济的萧条、机器的压迫、极度标准化的工业生产使工人的生活支离破碎,个体在组织中全方位的孤独感使他们渴望在集体中获得安慰,以个人主义为特征的新教伦理衰落,集体主义兴起,效率至上的社会趋向逐渐向与他人和谐相处转变。这构成了行为科学理论产生的“天时”。

此外,在一战期间,美国的军工企业规模迅速扩大,20世纪二三十年代垄断资本从横向与纵向两方面加紧兼并中小企业。更大规模的垄断企业内部分工越来越细,增加了对员工工作标准和工作额度划分的难度,再加上劳资矛盾突出,古典管理理论的科学管理方法已经不能很好地适应企业内部环境的变化。这就是顺天时感召所生成之地利。

古典管理理论建构的“人”难以与变化之后的“天”“地”相匹配,组织“三才”系统濒临崩塌。此时的管理学界开始反思,逐渐重视对人性的探索和人行为的研究。人,而非生产,成为主流管理者的关注点。曾经被排斥在正统之外的福莱特、谢尔顿的管理思想受到重视,之后梅奥受霍桑实验的启发对“人”进行思考,提出行为科学理论。梅奥指出,技术指向型社会过于强调效率,个人的社会需求被放到次要地位,因而降低了个人“在工作中进行协调的能力”。之后诸多学者对企业中人的行为进行研究,包括个体行为、群体行为以及领导行为,行为科学学派壮大。这一管理学派普遍寻求基于社会团结和协作的更高生产效率和满意度,对人的假设实现了从“经济人”向“社会人”的转变。

行为科学理论产生与壮大是顺天时、应地利、聚人和的结果,在一定程度上缓和劳资矛盾、提高企业劳动生产率,在新形势下再次建构起稳定的“三才”结构。

4.现代管理理论

第二次世界大战后,资本主义国家经济空前发展,特别是应用科学的蓬勃发展,使得“天时”再次发生剧变。计算机、空间技术等科学技术取得重大突破,为工业提供扩大再生产的物质条件,也为全球化市场提供技术基础。全球化浪潮下跨国公司生产“外包”,知识产业和服务产业发展,实现自动化和半自动化生产,组织外部环境更为复杂。另外,战后美苏对抗,资本主义国家的共产党积极进行社会主义的理论与实践探索,例如日本共产主义、欧洲共产主义,一定程度上缓和了劳资矛盾,美国先后出台《公平就业机会法》《塔夫脱-哈特利法》等。

外部环境(“天”)的变化引起企业内部结构(“地”)的变化。资本主义经济的繁荣与免受经济危机打击的避险情绪推动企业之间进行持续大规模兼并,垄断企业向巨型化与混合化方向发展,逐渐演变为跨部门多样化的经营联合企业。同时,跨国公司在外包生产时,往往通过对外投资设立子公司与分公司以更好地参与国际竞争。因此,这一时期的巨型跨国企业主要面临两类问题:第一,企业巨型化与混合化带来的多层级管理、多部门管理问题;第二,跨国公司经营面临复杂的跨文化管理、跨国界管理问题。

此时,面对外部环境和内部结构的转变,企业产生了新的管理需求,相应地,管理理论呈现出新的景象。一方面,这一时期兴起的管理理论将关注点从提高组织效率转移到企业与外部环境的交互作用上。例如,数量管理科学学派、计算机管理学派、权变学派等都认为管理实践不存在唯一的、标准的组织管理方法,组织的管理模式必须随组织所处的环境和内部条件变化随机应变。另一方面,多层级管理与多部门管理需求催生系统管理理论的完善。例如,系统管理学派从整体出发,将组织分为不同的子系统,分析各个子系统及其相互之间的关系,便于机动地应对外部环境改变。以上管理理论都对管理者的战略眼光、管理能力以及管理系统上下级的配合提出较高要求,因而这一时期企业对人的管理趋向和谐,企业内部也普遍采取股权激励制度以调动员工积极性。可以看出,此时的“天”“地”“人”开始走向更深的融合。

然而,这一时期的理论并没有为管理人员开出如何确定各种变数及其关系以便服从形势命令的处方,或者说没有明确指出“天”“地”“人”如何互动。在实践领域,传统管理理论依然普遍存在,只是适当加以修正以适应变动的情景。美国管理学家哈罗德·孔茨先后在1961年和1980年分别发表《管理理论的丛林》和《再论管理理论的丛林》两篇文章,以“管理丛林论”描述这个时期的管理学发展状态——管理学说林立但各自有效。

5.当代管理理论

第三次技术革命爆发,人类进入信息时代,尤其进入21世纪后,技术变革达到一个新的高度。技术的发展带来组织外部生态的迅速变化:技术革新使市场生产与消费需求对接更加迅速,新产品推出周期迅速变短;组织生产技术复杂多样,产品升级换代周期日益缩短。另外,思想意识与政治环境的变化也加剧了组织外部环境的不确定性。20世纪90年代,随着苏联解体,对个性的强调诱导消费需求向多样化与多变性方向发展。国际政局动荡也增加企业跨国经营风险,随着交通技术和通信技术的迭代,世界联系越发紧密,市场全球化的趋势加快,反贸易保护的呼声越来越强烈,企业面临的市场环境变幻莫测,这些成为这一时期“天”的主要属性。此外,早期工业革命造成的环境污染等问题也引起了人们的广泛关注,商业伦理问题也渐趋得到重视,组织面临的管理问题纷繁复杂。

与“天”相适应,企业组织内部(“地”)也呈现新的特征。一方面,人工智能、虚拟现实技术、无人控制技术等将更多的员工从机械生产工作中解脱出来,使其转而投入创造性工作。创新日益受到组织的重视,组织的发展也更加依赖员工的积极性和创造性。另一方面,由于科技与资本成为国际竞争的主要维度,因此企业生产逐渐从有形向无形转变。这些新的特征代表着巨型跨国垄断企业总体上朝着轻型化的方向转变,意味着企业机动灵活地调整发展方向的倾向。

在此背景下,人道效法天道,模仿地道,组织即兴理论应运而生。至此,组织系统中的“天”“地”“人”开始呈现明显的互动关系。

⑪见《损卦·彖传》。

四、组织即兴:“三才”的即时重新构建

组织即兴理论之所以对症21世纪组织管理问题,就在于它是对“天时、地利、人和”的即时构建,在外部环境发生变化时,为了保持竞争力或者在当今高速动态发展的环境中生存,组织通常需要迅速采取行动,面对紧急问题,必须随机应变(Levallet and Chan,2013)。

与爵士乐演奏相似,演奏者在演奏时,根据现场环境、对象和乐器等的变化而改变原来的演奏方式,呈现出一种全新的表演(樊耘等,2014)。在这一过程中,现场环境的变化即指“天”,对象的变化即指“人”,乐器的变化即指“地”,所呈现出的全新的表演,则是对“天时、地利、人和”几乎同时的构建,达到“天人合一”的状态,演奏出美妙悦耳的乐曲。当然,任何组织在应对外界变化时都有可能做出即兴行为,但结果并不一定都好。在戏剧或音乐背景下,如果即兴发挥得好,能产生艺术性的令人愉悦的结果。同样的,通过解决问题和对特殊机会的关注可以为组织或团队提供工具价值(王军等,2017)。组织即兴的结果是好是坏,就在于是否得天时、得地利、得人和。如《荀子·王霸》所载:“农夫朴力而寡能,则上不失天时,下不失地利,中得人和,而百事不废。”

(一)“天时”的构建

在组织系统中,“天”指代外部环境,“天时”主要指应对外部环境变化的时间,相比于第一、第二次工业革命时期,21世纪的组织面临更加变幻无常的外部环境,“天时”建构周期大为缩短,长期计划在片刻间就可能过时了(Schreyögg and Sydow,2010;Hadida et al.,2014),迫使组织对过程和计划进行重建以及立即发明新的方法和策略从而实现对旧秩序的替代(Barrett,1988),这也是组织即兴的提出者维克对组织即兴的定义。聚焦时间特性/时间聚合性也是目前解读组织即兴的主要逻辑。Moorman和Miner(1998)基于传统的一般组织管理理论,提出组织即兴是创作(计划)与表演(执行)在时间上的集中或重合的程度,两者时间间隔越短,组织即兴的程度就越高,最高限是计划与执行同时进行。

在第一、第二次工业革命时期,组织生产周期长,这与当时生产力水平低下,需要生产大量物质产品有关,而且组织处于一种相对封闭状态,主要与外部发生资源、能源的交换,以此作为生产的投入。而随着生产力的发展和科技的进步,产业升级换代,大量新型组织出现,服务业逐渐增多,生产提供的产品不仅仅是物质产品,还包括大量知识产品以及无形的服务等。计划、指挥、组织、控制等组织管理理论对于大规模生产来说能够提高效率,对于服务业组织等来说,很多时候却成为提高效率和提升效果的一种阻碍。顺时而为、“与时偕行”、抓住时机、积极应对对于组织而言自然是有利的,如小米创始人雷军所说“只要站在风口,猪也能飞起来”。但对于组织来说,“天时”的变化是难以把控的,而且动荡的环境可能破坏现有能力的价值(任奕和叶茂林,2011),这种情况下,还需要同时对“地利”与“人和”进行重新构建。

(二)“地利”的构建

在组织系统中,“地”是组织运行的承载系统,组织活动在此基础上展开,具体而言,它包括组织结构、组织规则以及提供给组织活动的资源条件等。在组织即兴中,“地利”就是对组织即兴有利的组织结构和资源条件等。

长期以来,组织管理的定式思维是“秩序”与“控制”,这从组织管理思想的演变亦可看出。比如,从泰勒的科学管理和韦伯的科层制开始,“秩序”和“控制”就被当成组织的核心特征,被想当然地与“组织”紧密联系在一起。交易成本理论关注组织的有效性,代理人理论强调治理和控制,社会学制度化理论寻求组织的合法性,战略学的权变理论主张企业组织策略需要与环境匹配,这些组织理论与思想都陷于机械主义(mechanism)的思维范式之中。机械主义思维范式最核心的敌人是“不确定性”。组织的管理过程,亦是试图将组织内部和外部的不确定性控制在最低程度的过程(周长辉和李璨,2016)。就像建筑设计一样,事先规划好,再照图纸进行搭建。以爵士乐队为隐喻的组织则不同,很少或没有蓝图。它体现了后工业化、后官僚组织的许多特征,具有最少的层次结构,决策是分散的,它们的设计目的是最大化灵活性、响应性,创新和快速处理信息;组织是自下而上的,由生活在动荡环境中的各种专家组成,他们解释模糊的线索,处理大量的信息,同时制定和实施策略,即兴创造,没有深思熟虑的计划,没有结果的保证,并且发现他们的行动在其展开时所创造的未来(Bernstein,2011)。总之,成功的组织即兴需要一个灵活的组织结构,如陈春花、刘祯(2017)所说的“水样组织”,即指像水一样可以灵活应对环境变化的动态组织。

研究还表明,包括有形资源和无形资源在内的组织资源以及包括市场和技术动荡及竞争强度在内的外部环境因素是影响组织即兴发挥的因素(Arshad,2015),要实现成功的即兴,还需要一定的物质资源基础,否则“巧妇难为无米之炊”。Hatch和Weick(1998)就指出组织内部特殊的、有限的资源会限制组织成员将想法转化为行动的能力,进而影响组织即兴能力。Cunha等(2010)则将组织即兴定义为组织或其成员利用可获得的物质的、认知的、情感的及社会的资源而进行的行为,突出了组织即兴所需的资源基础。通常而言,具有大量规章制度、等级森严的组织结构往往容易僵化,不能对环境变化做出及时的应对。但也不可一概而论,比如军队中虽有严格的纪律性,指挥作战时同样能应变迅速。因此,“地利”构建的重点在于根据组织所处环境,发挥其优势,“物土之宜,而布其利”⑫。与此同时,关键还在于“人和”的构建。

(三)“人和”的构建

随着社会科技的发展,自动化、人工智能等出现,机器可以自行运作,基本上不需要人的操作,人不再是依附于流水线上的“机器”,得以逐渐从机械生产中解脱出来。人才成为组织最重要的竞争优势,组织对人力资源日益重视。正所谓:“天时不如地利,地利不如人和。”⑬而且,组织内外部环境不再泾渭分明,员工可以与外部环境直接互动,海尔的人单合一就是如此,人与人之间、人与市场之间都可以直接相互联通。

在组织即兴中,“人和”首先在于个人即兴能力,Crossan(1998)认为即兴是面对环境变化和时间压力时的一种本能和自发的反应。Pavlou和El Sawy(2010)也认为即兴是在频繁和普遍变化下构建一种重复反应的能力,这种能力可以自发地重新配置组织现有资源并形成新的运营能力来处理紧迫的、不可预测的和新的环境状况。在即兴演奏中,年轻的乐手由于缺乏经验,自然很难创作出高水平的即兴作品。Kind of Blue的成功不仅仅在于其在调式即兴上的创新,还在于乐队中的每个乐手,不论是钢琴演奏者,还是萨克风演奏者,都是顶级的专家。团队中个人技能最低的人,很可能成为团队即兴能力的瓶颈。团队中的每个成员都需要扩大自己的能力范围,做出自己的判断,在独奏者(soloist)和支持者(supporter)的角色中切换(周长辉和李璨,2016)。组织成员也是如此,需要能够在多个职位、角色中转换,以适应变化的环境。

组织即兴建立在个体即兴之上并包含个体即兴,但并非个体即兴的简单累加,而是个体即兴行为的系统整合(黄勇和彭纪生,2012)。就像爵士乐演奏,除需要演奏者个人具备高超的技巧外,还离不开演奏成员之间的默契配合。正如Barrett(1998)所说:“组织即兴是指组织在执行某一特定活动的过程中,随着外在环境的刺激或组织成员内在感受的影响,相互激发形成的前所未有(novel)的或协调(coherent)的集体行动。”这就需要组织成员之间建立起和谐的人际关系,比如团队凝聚力。老话说得好,“人心齐,泰山移”。Bastien等(1988)通过对音乐家们演奏的研究发现,组织成员间的关系密切度越高、信任度越高,即兴行为的发生频率也越高。而Massimo等对38个信息系统研发团队的138位领导及成员的跨层次实证研究的结果表明,一个有着行为整合力和凝聚力的团队,成员之间能及时地、开放地进行信息交换,并且相互合作,彼此支持和信任,因此在这样的团队中,个体能够更好地并且也更愿意去冒险,去即兴,去偏离原有的常规(胡静,2013)。

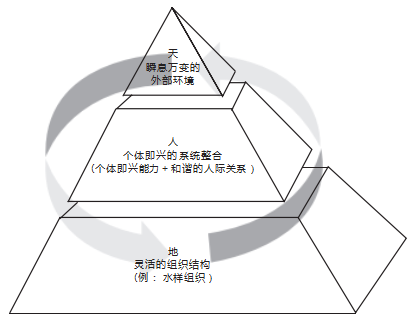

成功的组织即兴中,影响组织“天时”“地利”“人和”的构建因素还有很多,且这些因素之间同样存在相互影响的关系。比如非正式组织是提高组织即兴发生频率的一个重要因素,它把组织成员从制度化、教条化的正式组织中剥离开,非正式组织的出现一方面增加了成员间信任度,另一方面也为组织成员即兴提供空间。组织规模也会对组织产生较大影响,规模较大的组织中信息流通较慢,同时信息更可能被曲解,因此不利于组织即兴的产生(王铁骊和方修园,2016)。总而言之,组织即兴中,“天时”“地利”“人和”的构建是相辅相成的,需因时、因地、因人制宜(见图2)。

图2 组织即兴“三才”系统

⑫见《左传》。

⑬见《孟子·公孙丑下》。

五、结论

当下,无数企业经营案例告诉我们,变化才是这个世界的常态,这与当前企业面临的生存状态如出一辙,组织即兴理论在20世纪与21世纪交替之时出现,我们也能从时代发展带来组织管理理论发展窥见其必然性。

《易经·系辞传》记载:“《易》之为书也,不可远,为道也屡迁。变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。”可见《易经》正是古人面对变化而兴的学问。在中国传统易文化中,一切理论不过是“天时”“地利”“人和”建构的产物,通过《易经》蕴含的三才思想,我们可以揭示出组织管理理论与实践复杂变化现象背后的本质,即天、地、人“三才”之变。

基于21世纪时代特征所提出的组织即兴理论同样在三才思想的框架之下。这样,我们可以通过易文化中的三才思想探索东西方管理思想的融合共进之路,也可以为未来组织管理理论的发展提供可行的探究方向。

*参考文献*

[1]陈春花,刘祯.2017.水样组织:一个新的组织概念[J].外国经济与管理,39(7):3-14.

CHEN C H,LIU Z. 2017. Water-form organizations:a new organizational concept[J]. Foreign Economics & Management,39(7):3-14.

[2]陈红兵.2007.中国传统科学与西方现代科学范式的融合[J].科技进步与对策,(4):168-171.

CHEN H B. 2007. Fusion of Chinese traditional science and western modern science[J]. Science & Technology Progress and Policy,(4):168-171.

[3]陈莹,孙荣.2012.“管理学丛林”成因及未来走向[J].新视野,(5):69-72.

CHEN Y,SUN R. 2012. Causes and future trends of “management jungle”[J]. Expanding Horizons,(5):69-72.

[4]丹尼尔·A.雷恩.1986.管理思想的演变[M].孙耀君,李柱流,王永逊,译.北京:中国社会科学出版社.

Ren D A. 1986. The Evolution of Management Thought[M]. SUN Y J,LI ZH L,WANG Y X,Trans. Beijing:China Social Sciences Press.

[5]樊耘,门一,于维娜.2014.高管团队即兴能力研究与基础模型构建[J].科技进步与对策,(4):138-144.

FAN Y,MEN Y,YU W N. 2014. The primary exploration and fundamental model of TMT’s improvisational ability[J]. Science & Technology Progress and Policy,(4):138-144.

[6]胡静.2013.组织即兴缘何发生?——基于需要—意愿—能力的整合性概念框架[J].东方企业文化,(3):56.

HU J. 2013. Why organizational improvisation occurs?—Integrated conceptual framework based on needs-will-capabilities[J]. Oriental Enterprise Culture,(3):56.

[7]胡煦.1987.周易函书别集(卷3)[M].上海:上海古籍出版社.

HU X. 1987. Zhou Yi Han Shu Bie Ji(vol.3)[M]. Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House.

[8]黄勇,彭纪生.2012.组织即兴:现状与展望[J].管理学报,9(7):1084-1091.

HUANG Y,PENG J S. 2012. Organizational improvisation:status quo and future[J]. Chinese Journal of Management,9(7):1084-1091.

[9]贾利军,李晏墅.2015.噬嗑:易经营销本质观的阐释与当代反思[J].江苏社会科学,(2):18-24.

JIA L J,LI Y S. 2015. Shi He:the conception of the essence of marketing from Yi Jing and reflections on it[J]. Jiangsu Social Sciences,(2):18-24.

[10]李根蟠.2000.“天人合一”与“三才”理论:为什么要讨论中国经济史上的“天人关系”[J].中国经济史研究,(3):3-13.

LI G P. 2000. The theory of “Tian Ren He Yi” and “San Cai”:why discuss the “relationship between Heaven and Man” in China’s economic history[J]. Chinese Economic History Research,(3):3-13.

[11]李锦,弓志刚.2005.21世纪管理理论的发展趋势[J].财政研究,(5):35-36.

LI J,GONG Z G. 2005. Development trend of management theory in the 21st century[J]. Public Finance Research,(5):35-36.

[12]任奕,叶茂林.2011.组织即兴问题研究[J].中国人力资源开发,(11):5-9.

REN Y,YE M L. 2011. Research on organizational improvisation[J]. Human Resources Development of China,(11):5-9.

[13]斯塔夫里阿诺斯.2006.全球通史:从史前史到21世纪[M].吴象婴,梁赤民,董书慧,等译.北京:北京大学出版社.

Stavrianos. 2006. Global General History:From Prehistory to the 21st Century[M]. WU X Y,LIANG C M,DONG S H,et al.,Trans. Beijing:Peking University Press.

[14]王夫之.1979.周易外传[M].北京:中华书局.

WANG F Z. 1979. Unofficial Biography of Zhou Yi[M]. Beijing:Zhonghua Bookstore.

[15]王军,江若尘,曹光明.2017.组织即兴对竞争优势的影响:环境不确定性和组织柔性的调节作用[J].经济与管理研究,38(3):92-100.

WANG J,JIANG R CH,CAO G M. 2017. Effect of organization improvisation on competitive advantage:environmental uncertainty and organizational flexibility as moderators[J]. Research on Economics and Management,38(3):92-100.

[16]王铁骊,方修园.2016.基于DEMATEL/ISM方法的平台企业组织即兴能力影响因素研究[J].南华大学学报(社会科学版),17(5):66-73.

WANG T L,FANG X Y. 2016. Analysis of influence factors of organizational improvisation based on DEMATEL/ISM[J]. Journal of the University of South China(Social Science Edition),17(5):66-73.

[17]张文俊.2010.《周易》中的和谐伦理思想[J].求索,(1):115-117.

ZHANG W J. 2010. Harmonious Ethical Thought in Zhou Yi[J]. Seeker,(1):115-117.

[18]张宜.2002.《周易》“时”“位”观与中华人格[J].人文杂志,(1):25-32.

ZHANG Y. 2002. Zhou Yi’s “Shi” and “Bit” concept and Chinese personality[J]. The Journal of Humanities,(1):25-32.

[19]周德义.2014.论《易经》的“一分为三”思想[J].湖南大学学报(社会科学版),28(5):112-115.

ZHOU D Y. 2014. Discussion on “One Divides into Three” of The I Ching[J]. Journal of Hunan University(Social Science Edition),28(5):112-115.

[20]周长辉,李璨.2016.难得的组织即兴![J].清华管理评论,(11):61-68.

ZHOU C H,LI C. 2016. Rare organizational improvisation![J]. Tsinghua Business Review,(11):61-68.

[21]Arshad D. 2015. Unraveling the link between environmental factors and organizational improvisation[C]. World Conference.

[22]BARRETT F J. 1998. Creativity and improvisation in jazz and organization:implications for organizational learning[J]. Organization Science,9(5):605-622.

[23]BASTIEN D T,HOSTAGER T J. 1988. Jazz as a process of organizational innovation[J]. Communication Research,15(5):582-602.

[24]BERNSTEIN E S. 2011. Strategic change and the jazz mindset:exploring practices that enhance dynamic capabilities for organizational improvisation[J]. Research in Organizational Change & Development,19(19):55-90.

[25]CROSSAN M. 1998. Improvisation in action[J]. Organization Science,9(5):593-599.

[26]CUNHA M P E,CUNHA J V D,KAMOCHE K. 2010. Organizational improvisation:what,when,how and why[J]. International Journal of Management Reviews,1(3):299-341.

[27]GIUSTINIANO L,CUNHA M P E,CLEGG S. 2016. The dark side of organizational improvisation:lessons from the sinking of Costa Concordia[J]. Business Horizons,59(2):223-232.

[28]HADIDA A L,TARVAINEN W,ROSE J. 2014. Organizational improvisation:a consolidating review and framework[J]. International Journal of Management Reviews,17(4):437-459.

[29]HATCH M J,WEICK K E. 1998. Introductory essay:improvisation as a mindset for organizational analysis[J]. Organization Science,9(5):543-555.

[30]HOUT T,MICHAEL D. 2014. A Chinese approach to management.[J]. Harvard Business Review,92:103-107.

[31]LEVALLET N,CHAN Y E. 2013. The role of information systems in organizational improvisation:a perspective based on two complementary theories[J]. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems,Chicago,8:15-17.

[32]MOORMAN C,MINER A S. 1998. The convergence of planning and execution:improvisation in new product development[J]. Journal of Marketing,62(3):1-20.

[33]PAVLOU P A,EL SAWY O A. 2010. The “Third Hand”:it-enabled competitive advantage in turbulence through improvisational capabilities[J]. Social Science Electronic Publishing,21(3):443-471.

[33]Schreyögg G,Sydow J. 2010. Organizing for fluidity?Dilemmas of new organizational forms[J]. Organization Science,21:1251-1262.

[34]WEICK K E. 1993. The collapse of sensemaking in organizations:The Mann Gulch Disaster[J]. Administrative Science Quarterly,38(4):628-652.

[35]WEICK K E. 1998. Improvisation as a mindset for organizational analysis[J]. Organization Science,9(5):543-555.

Yi Cultural Interpretation of Organizational Improvisation:On Basis of San Cai

Jia Lijun Li Qi

Abstract:The 21st century has ushered in an era of volatility,uncertainty,complexity,and ambiguity(VUCA),which has brought unprecedented challenges to organizational management. Both the fields of management practice and management theory explore change and innovation. At this time,Karl Weick introduced the concept of jazz improvisation into the field of organizational management,and the organizational improvisation theory was in line with the organizational requirements of the 21st century. Based on the theory of the San Cai in Yi culture,management theory can be regarded as the product of the construction of “Tian(Heaven),Di(Place),and Ren(Human)”,and organizational improvisation is the immediate reconstruction of Tian,Di,and Ren under the change of the times.

Keywords:Organizational Improvisation;Yi Culture;San Cai;Tian Shi;Ren He

京公网安备 11010802030833号

京公网安备 11010802030833号