陈博:AIGC驱动的从“内容”到“用户”创新模式探讨

陈博

中国管理科学学会理事

北京灵伴即时智能科技有限公司董事长

AIGC驱动的从“内容”到“用户”创新模式探讨

陈博

愿景:智能,创造无限服务价值

去年年底OPEN AI发布的Chat GPT带来了通用人工智能未来发展的方向,大家都接受了大量相关的信息,包括它的性能和未来的发展前景。在这里我们发现,行业里关注AIGC带来的方向主要在以下两个方面:

一方面,是技术方面,尤其是国内现在已经进入到“百模大战”的阶段。很多公司,包括头部的互联网平台都发布了自身的大模型,从参数规模上、性能上、评测上都已经赶超了Chat GPT3.5的水平,可以说这是国内技术发展非常快的体现。

另一方面,大家比较重视大模型在行业里具体的应用,我们看到很多传统IT企业也是在积极拥抱大模型。大家都在思考如何在自身比较擅长的业务垂类场景里通过引入人工智能2.0全新技术带来生产力的提高。

相对来说,大家在创新和发展模式方面探讨得比较少一点。AIGC作为一种颠覆式的新技术,除了在技术本身和产品层面带来的变化之外,还有一个非常大的、未来潜在的发挥效应的空间就是对平台发展模式全新的颠覆。尤其是在数字内容领域,生成式人工智能非常擅长的能力就是可以生成多模态的内容。

灵伴智能是一家聚焦在智能语音领域的科技公司,从事长音频的内容生产,我的报告就是围绕着长音频平台领域关于大模型带来的可能的一种新的创新模式的一点思考。

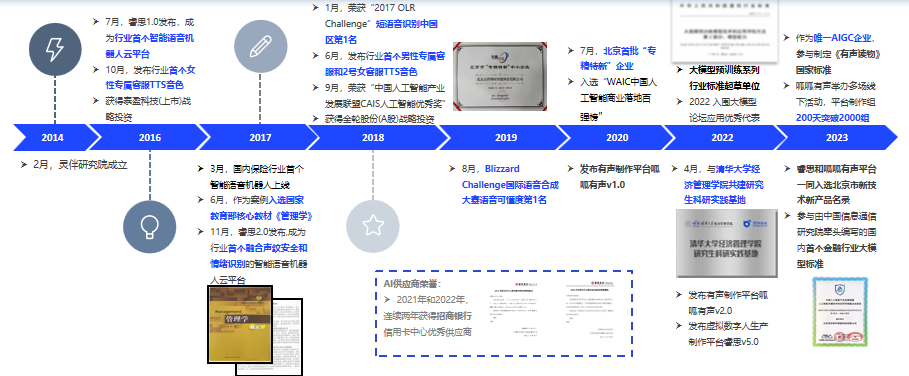

我们公司核心团队是来自于清华和北大的博士研发团队,我们的底层技术包括语音识别、语音合成、自然语言理解在内全链条的人机交互技术。从公司创业以来,我们聚焦在人机对话、长音频的内容生成这两个细分的赛道。我们在2022年跟清华大学共建了研究生实践基地。从去年开始,我们也参与了国家级的大模型领域相关的标准,参与了一个行业标准和四个团体标准。

一、传统视听平台的发展模式“用户→内容”

回到大部模型的主题,在数字内容领域,从过往平台发展经历来看有这样的一个特点。这里我们以Netflix的发展历程为例做一个回顾。

1997年,Netflix平台开始成立,最早是线下影碟的租赁。这是通过一种新的计费模式带来了一种新的创新,到1999年他们更新了这种计费方式,变成了会员制,正式进入到互联网平台,Netflix是从2007年开始才有了现在比较熟悉的在线点播这样一种流媒体的视听服务。

可以说从1997年一直到2007年这十年的时间,Netflix一直在围绕着用户发展其平台。平台提供的内容都是三方专业的内容制作公司,比如迪士尼等公司。到2012年,Netflix才正式开始进入到自研内容阶段。其第一部作品《莉莉海默》上线后在全网得到非常好的视听的收视率。而国内开始熟悉Netflix其实是从《纸牌屋》开始的,2013年Netflix制作了全新的网剧《纸牌屋》,2018年他们引入了《流浪地球》的版权,全新拍摄了国际版《流浪地球》。

回顾这四个发展阶段,可以看到前三个阶段其都是围绕着积累用户去开展的。可以说在互联网发展的阶段,用户的获客成本是相对较低的,因为行业里没有细分垄断的头部平台,平台可以通过类似像计费创新、会员收费模式、会员服务创新这样的微创新就可以聚集到海量的用户,在获客方面是有比较好的投资回报率的。

近十年,头部平台已经形成了比较明显的垄断优势,这个时候流量是非常贵的,获得一个新的客户其实是非常难的。与此同时,平台方其实已经积累了海量的数据,平台完全可以通过用户行为、用户偏好去反向推导出用户到底喜欢什么,进而进入到内容制作领域。我们对比发现,其实前三个阶段内容的供给是相对不足的,因为传统的内容都是人工制作,不论是视频还是音频,都是由真人进行演绎播讲,最后制作生成的。

二、国内有声行业格局与内容创作趋势

对比国内有声行业,尤其是我们比较熟悉的长音频领域,在这个领域,大家用的比较多的是喜马拉雅、番茄、咪咕这样的有声平台。他们现在已经在市场上形成了比较强的垄断地位,比如喜马拉雅在巅峰时期的市场占有率是60%以上。

与此同时,据我们调查,国内的内容的制作方数量可观,仅仅在长音频制作领域,全国的工作室就达到上万家。虽然数量很多,但是大部分工作室的规模非常小,都在10人以下,且通常围绕着一部作品来展开。

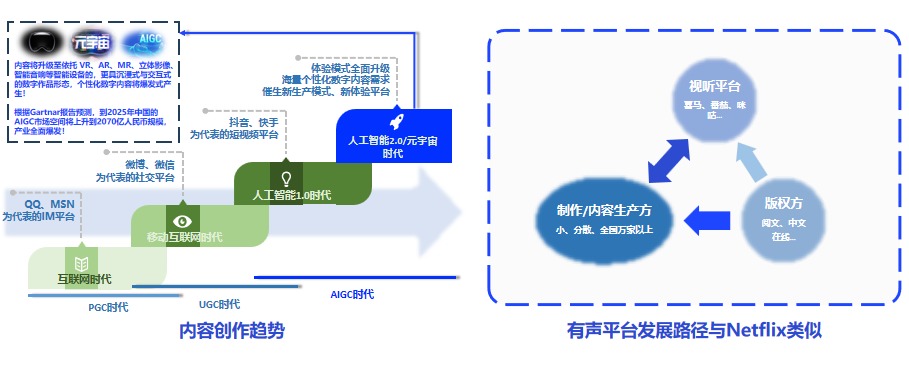

内容的生产过程,最早叫PGC(专业生产内容)时代,由平台生成内容。后进入到UGC时代,就是自媒体时代。现在随着人工智能的1.0、2.0发展进入到AIGC时代,就是用AI来生产内容。我们看到平台发展模式有了新的契机,一方面是内容制作成本大幅下降,带来了作品的海量上升。通过纯AI模式来制作多播的有声剧,比传统有声的纯人工作品的成本节约率是99%以上,也就是说用不到1%的成本就可以制作出水平更稳定、表现形式更丰富的作品。采用人机模式,也就是部分角色仍然由真人来演绎,但AI承担更大量的旁白、小角色的演绎内容,这种人机多播的作品,成本也可以降低90%以上。

大家可以想象,随着大幅的成本下降,带来了内容生成端的爆发,平台可以提供海量的内容。这跟Netflix的早期发展模式,内容制作非常昂贵的情况形成了鲜明的对比。与此同时,在互联网领域各类头部的视频平台基本都形成了垄断的局面。新获客的成本非常高,这样就带来一种新的模式,就是从内容开始和私域进行演化,衍生出一种新的平台。

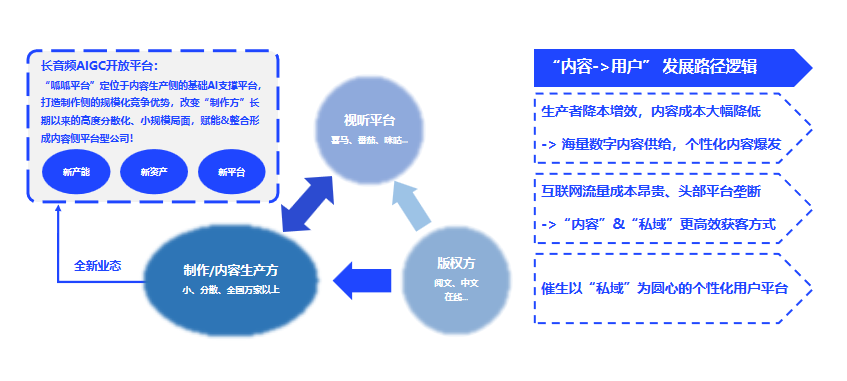

三、从“内容->用户”的平台发展新路径

我们现在在做的一件事情,就是通过搭建AIGC长音频开放平台,面向音频领域的内容制作商,提供一体化的AI主导的生成平台,帮助他们把内容进行海量扩容及个性化发展,在这样的过程中,我们把上下游都聚集了起来。目前平台已经覆盖了行业里25%以上的从业人员,可以说属于这个细分领域的头部地位。基于这样的行业地位,我们希望下一步能帮助生产者衍生出私域,以用户为中心的更创新、更分散、个性化的体验平台。

这是我们在做的尝试,也是过去三年我们基本完成的事情,就是内容的AI生产平台。我们构建了开放社区,整合了上下游伙伴,也推出了配套的专用硬件。

国家现在对数据资产非常地重视,出台了一整套顶层设计和配套的产业政策。我们的平台也在努力把平台的数据资源变成数据资产,现在跟国内的数据交易所达成了初步协议,就是我们运营有声数据资产的专区,这样可以和平台的合作伙伴们一起,把有声数据的作品变成一种新的资产,以一种更公开、更公允的方式流通起来。

另外,我们希望围绕着大的主播,围绕着头部工作室来构建全新的、个性化的体验平台。从喜马拉雅为代表的第一代用户付费、包月付费的付费平台模式,衍生到现在,番茄第二代的免费、靠广告分成的付费平台模式。我们认为,在不久的将来就会进入到第三代,以用户为中心的分散式的创新的用户体验平台。

四、呱呱有声AIGC平台,数字内容生产的AI基座

我们整理了全新的生产模式跟传统生产模式的对比优势。从生产过程来看,我们把传统手工化过程变成了AI主导的平台化,像工业生产线一样的生产模式。

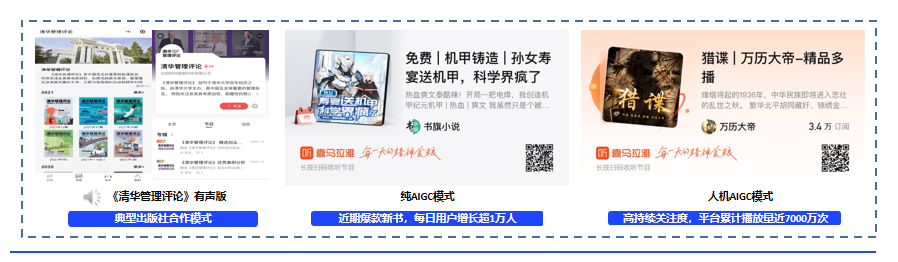

这是我们平台发展的一个历程,到10月份,平台商品交易总额已经达到了1000万。下图是我们平台的典型作品,最左边是《清华管理评论》的有声版,还有纯AI的或者人机模式的网络作品。目前平台为包括腾讯、网易、掌阅、知乎在内的头部互联网平台提供有声合成服务,同时也打通了行业的全链条运营平台。

我们的团队是一个典型的技术型团队,从创业开始,在语音合成领域就有一定的技术优势。围绕核心技术,不断地研发,最后形成了呱呱有声的长音频平台。这就是我们过去三年多的创新实践,希望大家多多指正。

注:以上内容整理自2023第十届东沙湖论坛直播视频和陈博演讲PPT,未经作者本人审阅。

京公网安备 11010802030833号

京公网安备 11010802030833号