梅旭荣:乡村产业振兴:从怎么看到怎么干

梅旭荣

中国农业科学院副院长

乡村产业振兴:从怎么看到怎么干

梅旭荣

乡村产业振兴,从怎么看到怎么干,从几个角度来看乡村产业到底处于什么状态?未来振兴的路径是什么样的?

一、农业产业发展:怎么看

1.看农业产业的真实贡献

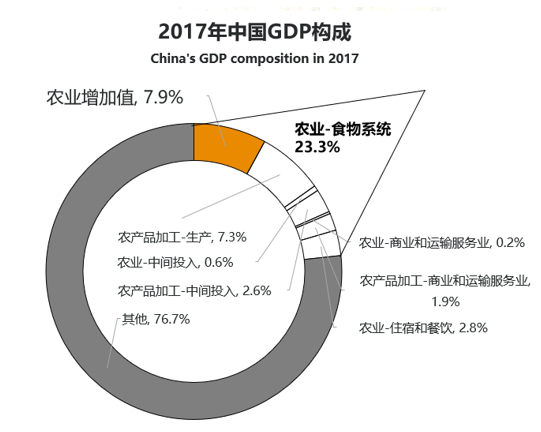

作为第一产业,这几年其在国民经济中,占GDP的比重越来越低,现在在7%左右。从2017年的数据来看,GDP占比不到8%,但是第一产业提供的就业比重达到27%。如果从农业—食物系统转型的角度看,它的增加值接近四分之一,占23%,从2021年的数据看,这个比例在23%左右。第一产业所带动的农业运输业、服务业比值一直在增加,它提供的就业比重超过三分之一。

资料来源:根据2015年《中国投入产出表》和2018年《中国统计年鉴》数据推算。

如果说现在哪个行业提供的就业比重高的话,农业—食物系统提供的就业占比已经超过全国就业比重的三分之一,可以说农业是我们国民经济的“压舱石”,也是劳动就业的“蓄水池”,未来也是我们的“战略后院”。从这个角度看,我们看前面7%,再往后端延伸看20%多的GDP和30%多的劳动就业率,农业—食物系统在国民经济中基础地位是非常突出和明显的。

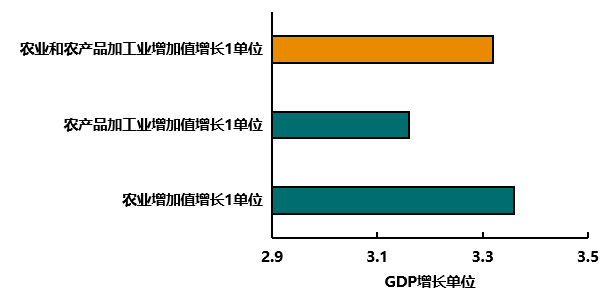

我们再从经济学的角度来分析,每当农业一产GDP增加1个单位,它所带动的倍数效应是3以上,2017年的数据就3.32个百分点,也就是说,没有一产,后面3.32个百分点是不存在的,所以它的乘数效应也是非常显著的。我不知道其他的行业有没有做过这样的研究,整个农业乘数效应是很明显的。也就是说,当研究农业的时候,不光看一产,而且要看跟一产相关的二产和三产。

资料来源:中国动态CGE模型。

在劳动就业方面,农业一二产的增加值带来的劳动力的释放并不是很明显,这也是我们把农业和农业—食物系统作为战略后院很重要的一个科学依据。

2.正确认知粮食产业的贡献

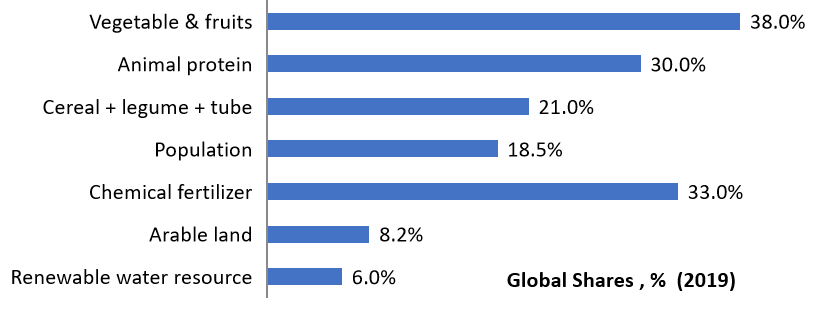

我们需正确认识粮食产业的贡献,农业可以说是一个弱势产业。如果单纯从经济学角度来看,所有的紧缺资源是不可能向农业来转移的。我们国家缺水少土,在这样的情况下,我们国家还生产了全球21%的谷物、30%的动物产品和38%的水果蔬菜,当然我们也消耗了占全球约33%的化肥、40%的农药。可以说,中国是创造了资源短缺型人口大国解决食物安全基本需求的中国模式。它的正外部性往往被人们忽视了,只看到其解决了人们的吃饭问题,其实还有很多正外部性并没有被认识到。从下面的图可以看到,中国农业对全球食物安全都是有重大贡献的。当然,对我们的环境也造成了比较大的污染。

粮食,特别是谷物长期的稳定增产,我们解决了从吃饱到吃好,现在到吃得更加营养健康的问题。在解决吃饭过程中不仅解决了基本需求,实际上也承担了很多的社会成本,我们叫社会成本的内部化,也有内部成本的外部化。内部成本外部化,就是我们对资源环境所造成的负面的影响。但是社会成本的内部化往往被忽视,比如我们在解决劳动就业这方面,往往是被忽视掉的。我们实际上承担了农民就业和增收等社会稳定的成本。

纵观新中国成立到改革开放,改革开放再到今天的历史发展。从新中国成立到改革开放是支撑了中国的工业化;从改革开放到现在是支撑了城市化的进程。如果没有农业农村的贡献,我们难以快速地实现工业化和城市化。由于农业农村的改革和发展,把工业化的成本和城市化成本的绝大部分都固化在了农村,这是造成今天城乡差距大的很重要的因素。当然,我们的经济还要向前发展,今后更多需要解决的就是城乡协调发展和平衡平等的问题。

3.客观认识农业产业竞争力——西方经济学视角

再从经济学角度来看一下产业竞争力,实际上从改革开放以后,我们国家主要农产品的竞争力整体上都是呈下降趋势的,为什么呈下降的趋势?成本的增长是农业竞争力下降的重要原因,很多人问我,为什么中国生产6.8亿吨粮食,还要从国际市场进口1.3-1.5亿吨粮食?一个是有比较优势的问题、经济学的问题。另一个也是外交的需求,主要是改善我们生活的问题。

我们的研究提出在后小康时代,中国人的人均粮食占有量是不低于600公斤的。中国目前自己可以解决480公斤左右,20世纪80年代提出来“解决中国的温饱,400公斤必不可少”。再向农业强国迈进,600公斤是必不可少。在现实水土资源条件下,我们自己的产能难以完成这样的目标。农业确实是弱势产业,短缺的水土资源一定会优先流向城市、工业和其他行业。为了促进粮食生产,政府出台了一系列政策,推高了土地成本和劳动力成本。我们的土地成本来自于哪里?来自于土地流转。劳动力成本,即不断地增加农民从事农业的成本。

实际上我国的农业政策里是用竞争力换取了农民的收入,所以劳动力成本也好,土地成本也好,相当大的部分转换成了农民的收入。这是在缺土少水的情况下,既要保证粮食安全,又要解决农民增收不得已的手段。当然,在全球看,也是包容性增长典型的成功案例。

在这样的情况下,中国农产品的竞争战略就不是向外扩张的战略,而是一种“拒止战略”。所谓的“拒止战略”就是国外农产品可以进来,但是不会影响到国内农产品,特别是关键农产品的自主供给,所以我们没必要去比较在国际市场占多少份额。国外的产品进来以后,国内产品能不能被国外的产品全部替代?实际上表明,绝大部分产品还都是我们自己生产的。这样看中国的竞争力成本,就应该分品种制定竞争力的目标。谷物就是采用拒止性战略,而对园艺作物和禽类产品完全可以采取更加开放的市场态度。

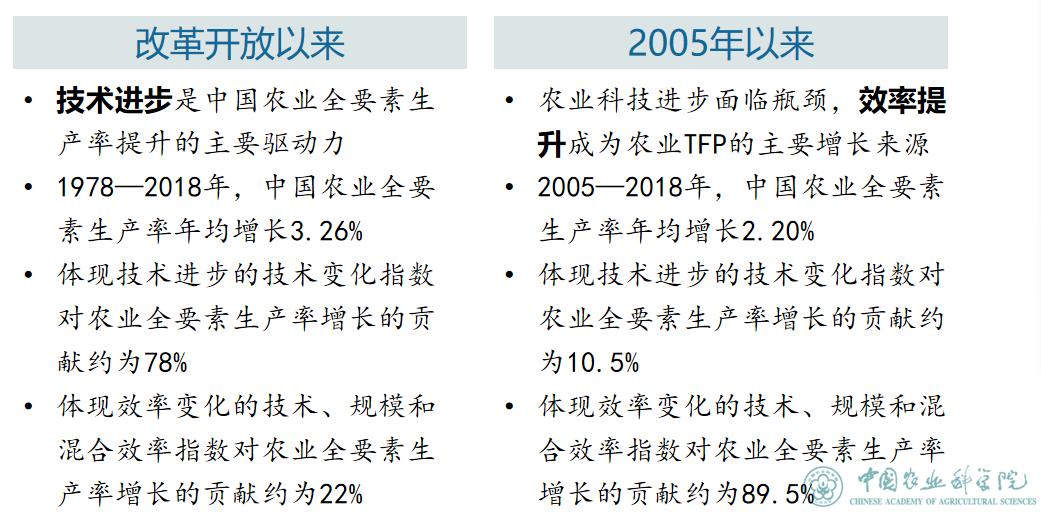

从全要素生产率看我们国家的竞争力问题。2003年之前,新技术的快速应用是推升农业技术进步的主要因素,但是最近20年,主要来自于技术推广规模和技术效率。这个现象不是中国独有的,全球都是这样,也就是说第四次科技革命的技术成果,现在在农业生产中还处于小试阶段,还没有得到大面积的推广应用。改革开放前30年,基本上都是靠新技术的推出。最近十年就是靠规模的效益来扩张。

我们认为农业科技投入不足是一个很重要的原因,农业研发投入占GDP的比重虽然在缓步的增长,但是跟全行业相比已经落后了。这么重要的基础性产业,农业科技研发投入的增速反而低于全国增长的速度,原因有两个,第一个是财政投资没有达到预想的设定目标;第二个是社会资本对农业的投入还处在观望期。

二、乡村产业振兴怎么干?

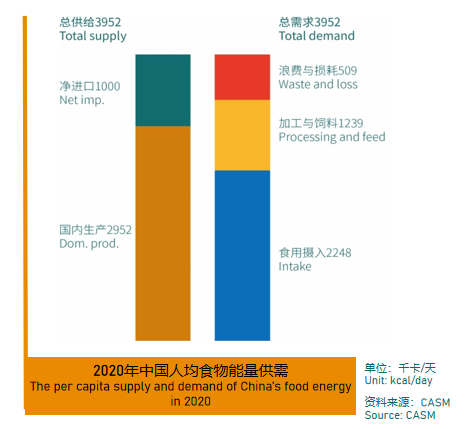

在这样的情况之下,乡村振兴应该怎么干?未来的食物系统会向着更加营养,更具有抗逆性、包容性、可持续性和高效性进行转型。在这样的大背景下,中国的转型有很好的基础。下面这张图显示的是,今天的中国人,每人每天到底拥有多少个千卡的热量?大数是4000千卡,但是在食物和营养发展纲要里边推荐的每人每天能量需求是多少呢?是1900-2200千卡。

从这张图可以看出,四分之一的能量是进口的。从食物量上看,中国的粮食自给率是81%左右。从能量上看大概是四分之一。再看能量的消费,摄入量只有2000千卡,相当一部分被消耗和浪费掉了。

在今天能量的消费里,碳水化合物提供的能量越来越低,已经低于推荐值下限。脂肪消费提供的能量已经超过了上限,中国现在进入了转型的时期。在公众的认知里好像最好不要吃碳水化合物,但不吃碳水化合物,能量从哪里来?能不能从肉里边摄取?可以,但是肉主要提供的是蛋白,而不是能量。所以我们既有碳水化合物摄入不足,也有脂肪摄入过高的问题。

不管怎么说,中国食物系统的转型是数量足、能量够,完全具备转型的条件。在转型过程中,优先需要保障国家的粮食安全。按照人均占有量600公斤来计算,这是我们必须要实现的目标。在未来的场景里,希望未来的需求是8.5-8.9亿吨。现在实际的消耗量是8.4亿吨,也就是说基本上会达到需求的顶峰。

在理想状态下,这8.5亿吨里,中国自己生产7.5亿吨,永久性解决粮食安全问题,为什么呢?现在人口已经接近顶峰了,但是粮食需求有滞后,主要是生活水平的改善。2035如果达到顶峰,未来在粮食安全问题上的压力就会变得小一些。这是粮食安全很重要的目标。

当然,我们国家在粮食安全领域存在很大的挑战,我们有南水北调工程,也有世界最大规模的北调南运工程。这么多的水从南方运过来,这么多粮从北方运到南方,全是在消耗能源,自然会增加农产品的碳足迹。所以我们对未来保障国家粮食安全提出了北方稳定增长、南方恢复增长、西部适度增长,全国实现均衡增长的目标。

推进乡村产业振兴,要从更广的角度去看,我们提出了三个融合:产城融合、产村融合、产业融合。

产业融合就是一二三产的融合。产村融合,第二次世界大战以后,农业的主要生产方式已经从自给自足变成了供应城市的生产。农业生产从布局到加工都可以向服务城市去转变。产村融合,我们希望一村一品,一村一业。按我国现在的粮食供给,确实有很多的困惑,比如疫情的问题、冰雪的问题,都对城市,特别是超大城市的农产品供应造成了困惑。在北京,如果突然有一场大雪,第二天到超市里看蔬菜的价格一定会上升,因为北京生鲜蔬菜的自给率只有10%多一点,肉类只有5%,全部靠外地运进来。当遇到严重疫情的时候,风险还是很高的,所以大中城市也不要放弃主要农产品的生产,要在周边发展相应的供应点,减少供应风险。

推进乡村产业振兴,我们还要推进县域经济发展,实行乡村再工业化。正是因为我们认识到了大中城市的窘境,所以我们认为中国未来经济的增长主要在县域经济。县域经济恰好是连接城市和农村最主要的节点,要在这样的大背景下去发展乡村的再工业化。

我说的再工业化和第一轮改革开放时候的乡镇企业完全不同,那时候上的全是工业,今后乡村再工业化就是围绕着农业和食品产业来进行。农产品的加工和食品工业,乡村数字经济的问题,农业文旅的问题,农业的服务业问题等,我们要回答谁来种地?靠农业的服务业,靠专业化的服务组织。当然,我们也会考虑到产业逆城市化的问题,其实中国在一些地区已经出现了逆城市化的苗头。

三、科技赋能乡村产业振兴

1.智慧农业

信息技术可能是改变未来农业很重要的一个方面,尤其是两大技术:生物技术、信息技术。随着信息技术的发展,未来手机种地已经不是梦了,信息是要素,手机是工具。人工智能、大数据向农业扩展,未来必然成为这样的情况。今天不是说机器替换人,问题是机器换下的人我们从哪里为其创造就业机会?这是我们要回答的问题。必须创造足够的就业岗位,再大规模推进机器换人,这恐怕是一个博弈的过程。快速城市化就会导致像墨西哥这样,大量的农民进城,把农村问题变成城市问题。中国现在还没有,虽然我们劳动效率低,但正是牺牲了效率换来了农村的就业,稳定了全社会。

2.营养健康与食品科技

今天很多国民的一些慢病都是吃出来的,其中有两大原因,吃出来的问题和运动少引发出来的慢性病。未来在营养健康领域,对乡村产业来说,一手牵着生产,一手牵着消费。营养健康和食品科技将是推动未来乡村产业振兴很重要的方面。

在这里我想问一个问题,牛奶是凉着喝,还是热着喝好呢?是低温奶,还是常温奶好呢?很多人都处在模糊的状态。我可以明确地告诉大家,低温奶是最营养健康的。很多人习惯把低温奶再加热一下饮用,结果把很好的营养物质,特别是免疫性蛋白,全部被高温消灭掉了。当然,低温奶是最营养健康的食品,但是需要冷链。

3.绿色碳科学

农业的底色就是绿色,未来的农业一定会在绿色碳科学里发挥重大的作用。点绿成金也好,生态服务也好,发展低碳循环也好,都是农业未来增长的潜力,也是科技应该重点关注和研发的领域。

注:以上内容整理自2023第十届东沙湖论坛直播视频和梅旭荣演讲PPT,未经作者本人审阅。

京公网安备 11010802030833号

京公网安备 11010802030833号